市民活動を支える地域のお金の流れをつくりたい

日本初!! 市民の寄付でできた財団

日本初の市民立のラジオ放送局。日本初の市民の寄付によって設立された公益財団法人。京都で立ち上げられたこれらの事業の仕掛け人が、京都地域創造基金の理事長を務める深尾昌峰さんだ。

「もっともっと、市民はいろんなことができる、と思っているんです。1998年にきょうとNPOセンターというNPOを立ち上げていろんな活動をしてきましたが、その頃のNPOというのは、いつまでたっても、どこに行っても同じ人たちに会う、マニアな世界でした。それを、いかに市民社会に広げていけるかが2000年頃からの課題です」

行政の力に頼らず、NPO団体など市民が自ら事業を行うことは、資金面を筆頭にさまざまな困難を伴う。そうした事態を打破しようと、きょうとNPOセンターを立ち上げた当初は、行政に向かって「NPOが活動するには資金が足りない」と訴えていた。

「だけど、それではなにも変わらないということが、10年ほどの活動のなかでわかってきました。だったらもう自分たちでやるしかないな、ということで、300人以上の市民の皆さんたちと立ち上げたのが、京都地域創造基金です」

京都地域創造基金は、日本ではじめて、市民からの寄付によって設立された公益財団法人だ。それまでの財団法人は、企業や個人の財産によって設立されたものしかなかったが、京都地域創造基金は、設立に必要な300万円をすべて市民からの寄付で集めてつくられた。

「ひとり1万円で、300人から集めようということで始めました。300万円出してもいいよと言ってくださる方もいましたが、お断りしました。なぜかというと、支援を『する』『される』という関係性を変えたいと思ったからです。自分たちに必要だから自分たちでつくるんだ、ということをみんなで考える機会にしたかったんです」

300万円集まらなければ、集まった分をお返ししてやめるつもりだったと、深尾さんは言う。市民が求めていないのであれば、やっても意味がないと考えたからだ。だが、300万円は意外にあっさり集まった。

「ソーシャルなお金の流れをもっとつくって循環させていけば、もっといろんな可能性が地域につくれると思うんです。『お金の流れが社会を変える』をテーマに、京都地域創造基金はスタートしました」

発達すればするほど市民性を失うNPOへの危機感

京都地域創造基金立ち上げの背景のひとつには、深尾さんがNPOについて感じていた危機感があった。

「活動を展開していく中で、制度、仕組みに回収されてしまっているNPOが多い。厳しい言葉で言うと、NPOの持つ市民性が収奪されているのではないかと感じたんです」

「NPOが制度、仕組みに回収される」とは、どういうことだろうか。たとえば、NPOには福祉・介護系の分野に属するものが多い。彼らは、介護保険と自立支援法による保険事業の担い手となる。それはつまり、保険事業という制度にぶら下がっている事業体ということだ。

「いま、地域公共政策というものは、アウトソーシングがひとつの基軸になっています。その結果、『協働』の名のもとに、どんどん置き換え型の事業が行われています。つまり、これまで行政がやってきたものを市民と協働するというかたちで、企業、あるいはNPOが行政の事業を下請けするという構図になっているんです」

行政の下請けとして行う事業は、税金を用いたものとなるため、そこには当然一定のルールが敷かれる。

「その結果、組織や事業の同質化という現象が起こってきます。そうすると、NPOという制度、仕組みが発達すればするほど、NPOに関する制度論が発達すればするほど、本来持っていた先駆性や自立性といった市民性が回収されてしまうんです」

だが、現場のNPOからすると、生き残るためにしかたがない面もあるのだということも、深尾さんはわかっている。行政の下請けとなる毒性を認識しつつも、自分たちが取り組んだ方が効果が出るということを信じて、事業を取りに行く。そのうちに、その毒性に慣れてしまって、いつしかそれが当たり前になってしまうということが、いま起こっている現象だ。

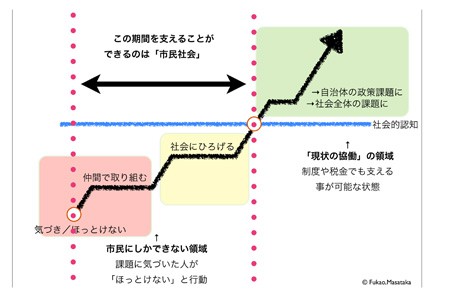

社会課題の変遷イメージ(コピーライト:深尾昌峰)

すべては「ほっとけない」から始まる

深尾さんは、社会課題とその解決策の動きを、右の図のように説明する。

「私たちの社会の課題の解決は、気づいたり、『ほっとけない』と思った人が行動を起こすことから始まります。それが、図の左下のゾーンです」

深尾さんはDV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)を例に挙げた。DVという課題自体は日本でも60年代後半から認識され始めていたが、当時は単なる夫婦喧嘩という位置づけでしかなかった。

「夫婦喧嘩だから、社会も警察も動けませんでした。そこから30年を経て、ドメスティック・バイオレンスという言葉と概念が認知され、社会に広がっていきました。そして2001年にDV防止法ができました。結果、このDVという課題は図の右上のゾーンに来ました。課題として社会的な認知を得て、政策的に取り扱われ、税金を投入して対応できる時代に入ったんですね。私は、すべての課題がこうした道筋をたどるんだろうと思っています」

いまでは一般的な訪問入浴車も、活動開始当初は社会に受け入れられなかった。いまとなっては考えられないことだが、当時は公序良俗に反すると批判されたのだ。

「車に風呂を積んで街中をうろうろするなんて破廉恥だ、と言われて、はじめはナンバープレートの交付さえ拒否されたんです。これは、ひとえに概念がなかったから。福祉や介護の現場で働く人たちのニーズが、社会全般の認知を得ていなかったんですね」

そんな訪問入浴車も、いまではごく当たり前に見かけ、補助金の対象にもなり、介護保険事業のメニューのひとつにもなっている。

「ところが、ここで先ほどの『市民性の回収』という課題にぶつかります。社会課題解決のために制度が走って行くと、どうしても図の右上のゾーンに集中してしまうんですね。本来は、左下のゾーンにある課題に自由闊達に取り組めるのが、NPOの市民性の良さだと、私は思っています」

なにか問題が起きると、市民は「行政はなにをやっているんだ」と攻撃しがちだが、そもそも行政には取り組めない領域の課題があると深尾さんは言う。税金という仕組み上、図の左下のゾーンの課題に、いまの行政が取り組むことは難しい。

「そこの課題に取り組めるのは、課題に気づいて『ほっとけない』と思った市民自身なんです。私はそこが非常に大事だと思う。だから、私はこの左下のゾーンの活動を支えるお金の流れをいかにつくるかということを考えたいと思いました。市民活動を支えるのは市民社会だというテーマを掲げて、そのための資金プラットフォームをつくろうということで、京都地域創造基金をつくることにしたんです」

寄付をしない理由は「頼まれたことがないから」

そもそも、なぜ地域の中で市民活動に資金が流れないのだろうか。よく言われるのは、「日本には寄付文化がない」ということだ。

「京都地域創造基金をつくるときに、『そんなことをやっても無駄だ、日本には寄付文化がないんだから』ということを、相当言われました。だけど、まずは実情を調べるしかないと思って、京都府に提出されたすべてのNPO法人の財務諸表をコピーして、寄付額をぜんぶ足してみたんです。そうすると、だいたい6億円でした」

当時、京都府にはNPOがおよそ1,000団体存在していた。ということは、1団体あたりの寄付額は、60万円くらいということになる。

「ところが、寄付額の多い順に並べ替えてみると、1,000団体中、上位100団体で、4億円を集めていることがわかりました。つまり、寄付が集まらない、日本には寄付文化がない、と言われている中で、ちゃんと集めているところは集めているということなんです。要は、寄付が『集まらない』んじゃなくて、『集めていない』んじゃないかということに気づいたんです」

一般市民側に「なぜ寄付をしないのか」という調査をすると、いちばん多かった答えは、「頼まれたことがない」だった。2番目は「寄付するお金がない」。「なにに使われるかわからない」という答えも3番目に多かった。

「頼んでいないなら、きちんと頼まなければいけないだろうと。また、『なにに使われているかわからない』という答えも3番目に来ていましたが、これもどうにかしなければいけないと思いました。実際、NPOを騙って詐欺を働く団体も残念ながらかなりいて、これは僕らの社会からするとかなり深刻な問題です」

当初、深尾さんはそうした団体のブラックリストをつくろうと考えた。だが、名前を変えられてしまえば意味がなく、そうした団体を捕捉するのは現実的に不可能だった。

「そこで、発想を逆転させて、ホワイトリストをつくることにしたんです。きちんと情報開示をして、第三者認証の仕組みをつくって、安心して寄付できる団体のリストをつくろうと。きょうとNPOセンターで、『きょうえん』という、各団体の情報開示度を評価するポータルサイトをつくりました」

当初は「忙しいのになんでこんなことをしなければいけないんだ」と不満を漏らす団体もあったが、いまではほとんどの団体が積極的に参加している。

「『きょうえん』では、NPOの評価に3つのステップを設けています。ステップ1では、情報開示に対する姿勢を評価する。実際には『きょうえん』に登録するとステップ1はクリアということになります」

ステップ2は、きょうとNPOセンターの事務局による確認・認証だ。団体により公表された内容と実際の組織状況に齟齬がないかを確認する。

「ステップ3では、訪問調査やヒヤリング、第三者審査委員会による審査を設けています。そうやって3つのステップを設けて情報を開示していくと、どういうことが起こったか。資源が集まり始めたんです。どこに寄付したらいいかわからないと思っていた企業や人が、このサイトの情報を頼りに寄付先を決めていただけるようになったんですね」

たとえば、あるカイロメーカーは、春先になると、余った商品を活用してくれる団体を探しているが、寄付した商品を横流しされる危険性があるため、提供先には非常に慎重だ。

「そうしたときに、『きょうえん』のようなサイトがあると、コミュニティの中での信頼関係が見えますから、『みなさんで分けて活用してください』というかたちで提供しやすい。お菓子メーカーさんから、『子ども向けのNPOでこのお菓子を分けてください』といったかたちの寄付をいただくこともあります」

こうして地域社会で顔の見える関係性の中で認証し合い、相互に信用を創り出していくような仕組みとして、「きょうえん」は運用されている。

「俺は社会のために飲むぞ!」

特筆すべきは、寄付を集める財団と同時に、それを実際に活用する団体の信用を流通させる仕組みをつくって横に置いたことだ。「きょうえん」を京都地域創造基金と同時につくり、集まった寄付の用途を確認できたり、「寄付を集める目的がわからない」という不安を感じる人のために、NPO側が情報を発信できる環境を横に置いたことで、寄付が集まりやすくなった。

「京都地域創造基金は市民でつくった自転車操業型の財団なので、寄付をしっかり集めないと、活動資金を吐き出すことができません。かつ、それを広くいろんな人たちに知ってもらって、参加してもらう仕掛けを創り出していかなければならないと思って、カンパイチャリティという仕組みをつくりました」

カンパイチャリティとは、居酒屋の協力のもと、寄付を集める仕組みだ。たとえば、通常350円の生中を400円で販売してもらい、差額の50円を寄付に回す。寄付する先は事前に選んでもらった。

「これまでに3回キャンペーンを行い、多くの居酒屋さんに協力していただきましたが、地域経済圏みたいなものを意識してお願いに回りました。大手全国チェーンの居酒屋さんに協力してもらうと、一気に全国に広がるのでいいんですけど、それでは結局いろんなものが東京に行ってしまう。僕たちは、このキャンペーンが京都で商いをされている方々のお店がお客さんに選択されるひとつの機会になればいいなと考えていたので、全国チェーンではなく、京都の中で商売をされている方々にお願いに行きました」

そうしたお願いを断る人は、誰もいなかった。あるオーナーは、「ほんとうにうちの店でこんなことができるのか。こういうかたちで、うちの店が社会の役に立てるのか」と、涙を流しながらスタッフの手を握りしめたという。

「そのオーナーは京都で数店舗を経営されていましたが、一斉休暇日をつくり、全店舗の社員、バイトを集めて、私たちにプレゼンテーションの場を設けてくださいました」

その取り組みは、深尾さんも驚くような効果を生み出した。その頃、朝ごはんを食べられない子どもたちのために地域食堂をつくる動きがあり、このキャンペーンではそうした子どもの貧困問題に取り組むNPOを寄付先に選ぶ経営者が多かった。

「私自身も協力してくれたお店に客として行ったんですが、カンパイチャリティのポップが置いてあるので、『これはなんですか?』ってわざと訊いたんですね。そうしたら、バイトの女の子が、120%の説明をしてくれるんですよ。『お客さん、よく訊いてくれました。この国には朝ごはんを食べられない子どもたちがいるんですよ。お客さんは4人で来てくれたから、みなさんがこれを頼んでくれたら、ちょうど一食分になって、ハッピーじゃないですか』って、彼女なりの表現で一生懸命説明してくれるんです。もう、僕は涙が出そうになって」

店内を見渡すと、どの店員も、各テーブルで一生懸命勧めてくれているのがわかった。

「これはどういうことかというと、その瞬間、店員さんたちは、その団体のファンドレーザーになっているわけです。団体の活動をPRして、募金を集めてくれているわけですから。そうすると、ちょっと離れたテーブルにいたおじちゃんなんかが、『そうか!俺は社会のために飲むぞ!』なんて言って、ご機嫌に飲んでいるわけです。まあ口実なんですが(笑)、非常に健全だなと感じました」

この光景は、深尾さん自身にとっても非常に励みになったという。

「寄付が集まらないのはそもそも頼んでいないからだということを裏返してみると、こうやってさりげなく参加できるような頼み方があれば、人はみんなハッピーな顔をしながら協力してくれるっていうことがわかったんです。そういう人たちは50円の寄付にとどまらずに、帰り際にもレジ横に置いてもらった募金箱にお金を入れて帰って行く人が多かった。おつりをぜんぶ入れていく人もけっこうおられましたね」

また、常連の通っているお店ならば、キャンペーン終了後も「あれ、どうなった?」と訊かれることがある。そうしたお店は、お客さんからの質問に答えるためにも、継続的に寄付をした団体とコミュニケーションをとっている場合が多い。すると、継続的な寄付や応援、ボランティアへの参加といった新たな関係性がそこに生まれてくる。

「コーズリレーテッドマーケティングみたいな観点から考えても、こうした取り組みが、選択される理由のひとつになっていけばいいと思っています。『どうせ飲むなら、あのお店で社会に役立つような飲み方をしよう』みたいな感じで、地域の中でお金を循環させて地域経済がうまく回って行くっていうことと、社会課題の解決のためにみんなが気持ちよくお金を寄せていくっていうことが、うまく循環していけばいいな、と」

カンパイチャリティキャンペーンは、すでに3回が終了し、京都の飲食店のべ100店舗以上が参加した。京都で始まったカンパイチャリティは、千葉、沖縄などさまざまな地域でも模倣され、全国的な広がりを見せている。

(第二回<ソーシャルなお金を生み出す仕組み>へ続く)

深尾 昌峰(ふかお まさたか)*1974年生まれ。大学在学中に起きた阪神・淡路大震災でのボランティア活動をきっかけにNPO活動に携わる。1998年にきょうとNPOセンターを設立、初代事務局長を務める。以降、日本初のNPO法人放送局の設立、公益財団法人の設立など、さまざまな活動に精力的に取り組んでいる。公益財団法人京都地域創造基金理事長、特定非営利活動法人きょうとNPOセンター常務理事、特定非営利活動法人京都コミュニティ放送副理事長、社団法人全国コミュニティ財団協会会長、龍谷大学政策学部准教授。

【写真:長谷川博一】