地政学的要衝研究会

インド太平洋地域の要を担うインド

「地政学的要衝研究会」は、日本の対外政策や日本企業のグローバル戦略の前提となる情勢判断の質を向上し、平和と繁栄を考えるうえで不可欠の知的社会基盤を形成することをめざして、鹿島平和研究所と政策シンクタンクPHP総研が共同で組織した研究会です。第一級のゲスト報告者による発表をもとに、軍事や地理をはじめとする多角的な観点から主要な地政学的要衝に関する事例研究を行ない、その成果を広く社会に公表していきます。

2022年3月19日、インド・デリーを訪問した岸田文雄首相は、ナレンドラ・モディ・インド首相との首脳会談後の記者会見で、総理に就任して初めての2国間訪問先としてインドを選んだことに言及し、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」の深化と「自由で開かれたインド太平洋」の実現のため、戦略的に重要なインドとの関係を極めて重要視していると述べた。

また米国のバイデン政権が、インド太平洋地域で存在感を強める中国の行動を抑える狙いで重視する日米豪印4カ国の協力枠組み「QUAD」でも、インドは重要なパートナーとして位置づけられている。

そのインドは、ウクライナ戦争で欧米諸国との関係を悪化させるロシアと軍事的、経済的な関係が強く、中国を警戒する一方で米国主導の対中軍事同盟への協力には慎重である。米中戦略的競争の最大の焦点であるインド太平洋地域において、インドの役割が今後の国際秩序の行方を左右すると言っても過言ではない。

連載第11回は、軍事地政学的観点からインドを分析し、同国の脅威認識や中国との闘争の歴史を振り返り、インド太平洋を取り巻く新たな戦略環境を踏まえて、このアジアの大国の重要性や同国との付き合い方について考えてみたい。

インド洋シーレーンの要衝として

まずは地政学的に見たインドの重要性について確認しておきたい。インドは、面積が約328万平方kmで世界第7位、日本の約9倍に当たる広い国である。国境は西がパキスタン、北が中国、ブータン、ネパール、東にバングラデシュ、ミャンマーの六カ国と接している。

北東部にヒンドスタン平原と言われる平原地帯があり、ここに人口、経済、政治のほとんどが集中。インド半島の中央部にデカン高原があり、ここは高地だが、東側は東ガーツ山脈、西部は西ガーツ山脈に挟まれた半島国家である。

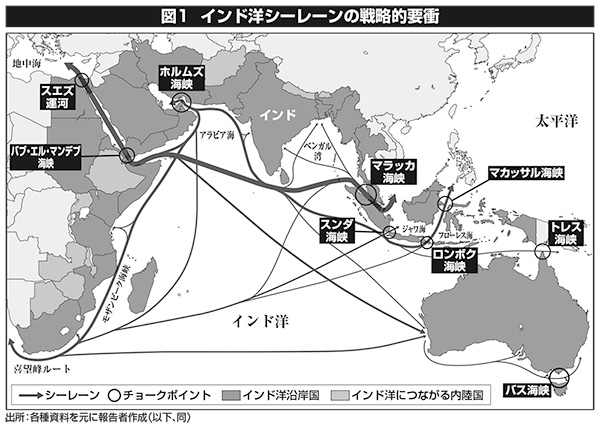

西のスエズ運河から紅海、バブ・エル・マンデブ(海峡)、アデン湾やペルシャ湾からホルムズ海峡を越えて東に向かう航路は、インド洋に角を突き出したような逆三角形のインド半島の南を通り、マラッカ海峡、南シナ海、スンダ、ロンボク、トレス海峡を抜けて太平洋へとつながっている。インドはまさに中東・アフリカ地域とアジア太平洋をつなぐインド洋シーレーンの戦略的要衝に当たる(図1)。

インドが国境を接する六カ国のなかで国際政治上最も重要なのは、中国との関係であろう。中印関係の火種の一つとして、まずカシミール問題を見ていきたい。カシミール問題とは、もともと英領インドからの分離独立時に帰属が未確定だったジャンム・カシミール藩王国の帰属をめぐるインドとパキスタン間の紛争である。現在カシミール地域は、インドが支配するジャンム・カシミールとラダック、パキスタンが支配する北方地域、それに中国が支配するアクサイチンと呼ばれる地域に区分される(図2)。

カシミール地域には三つの線があり、その一つは印パ紛争のときに引かれた停戦ラインで、1972年以降は管理ライン「LOC(Line of Control)」と呼ばれている。中国の支配地域との「国境」には実効支配線という意味の「LAC(Line of Actual Control)」があり、もう一つシアチェン氷河(地方)には「実際の地上陣地線(AGPL=Actual Ground Position Line)」と呼ばれる線がある。1947年に英国から印パが分離独立したのち、両国はカシミールの帰属をめぐり三度戦争を行なっている。一度目は1947年の第一次印パ紛争で、二度目は1965年、第三次印パ紛争は1971年に起きている。第一次紛争終結後の1949年にカラチ協定が結ばれて国連の調停の下、距離にして700km近くの停戦ラインが確定した。

第三次紛争後の1972年にシムラ協定が締結され、それまでの「停戦ライン」が「管理ライン(LOC)」に変わった。LOCを確定する際、パキスタン軍とインド軍はそれぞれ委員会を設置して地図を交換し、それぞれの地点を明確に地図上にプロットしただけでなく、インド側がパキスタン側からのイスラム武装勢力の越境テロを防ぐために鉄条網を設置したことから、ほぼ国際国境に近い形で管理されている。

カシミール問題は当初、印パ両国の帰属をめぐる国際紛争だったが、1962年に発生した中印紛争によってアクサイチンをめぐる中印間の国境問題に発展。1963年には中パが国境協定を締結し、パキスタンが中国にシャクスガム渓谷を割譲したことで、中国とパキスタンの国境は確定したものの、インド、パキスタン、中国という三国が関与する極めて機微な問題へと変質した。

それに加え、中国の野心的な対外進出がこの問題を複雑にしている。中国は、一帯一路構想の下、パキスタンのグワダル港から中国のカシュガルまでをつなげるいわゆる中パ経済回廊を推進している。しかし、カシュガルからイスラマバードに至る道路は、インドが領有権を主張しているカシミール地方を通る計画になっており、中国とパキスタン軍が共同で国境を警備したり、中国の人民解放軍が道路建設に協力したりしていることから、インドは中パ経済回廊を認めない立場をとっている。

ヒマラヤをめぐるグレートゲーム

インドと中国の国境紛争はカシミール問題に限らない。現在の両国間の対立は、もともと大英帝国の植民地だったインドと当時の清国がヒマラヤをめぐってせめぎ合いを行なってきた歴史の延長戦上で、「ヒマラヤをめぐるグレートゲーム」の様相を呈している。

通常、山脈国境の場合、それぞれの稜線に国境線を引くことになるため、山脈の稜線が国境になる。しかし、互いが稜線を保持するためにさらに麓まで支配しようという力学が働き、実際は峠が軍事的な争奪のポイントだ。

インドは、チベットの低い位置まで押さえたいと考え、中国は緩衝国であるネパールやブータンを越えてさらに南まで支配権を及ぼしたいと考える。これが「山脈国境の力学」と呼ばれるものだ。

ブータンは中国と国交がなく、インドと友好条約を結んで軍事的な協力もインドから受けている。一方のネパールは、ある程度インドの意向に沿う動きをしているものの、中国との関係も壊したくないと考えているようで、インド寄りなのか、中国寄りなのか態度を明確にしていない。

中印国境紛争地域の地図を東から見ていくと、東部にはインド領のアルナチャル・プラデシュという州があり、ここに「マクマホンライン」が引かれている(図3)。これは1914年のシムラ条約によりチベットと大英帝国(英領インド帝国)との間で結ばれたもので、インドは合法的な国境と主張している。

しかし中国はシムラ条約に署名しておらず、チベットは主権国家ではないため、中国はマクマホンラインの南側6万5000平方km、図3の濃いグレー部分すべてが中国のチベット自治区の領土だと主張してインドと対立している。

次に中部地区。これはヒマラチャル・プラデシュ(州)とウッタラカンド州の二州の境界になるが、このLAC付近も紛争の火種が残っている。

最近、最も話題になったのが西部地域である。アクサイチンとインドのラダック州、それに一部の係争地はパキスタン側が支配していることから、とくに紛争になりやすい地域である。最近の主要な紛争は、デプサン平原、ガルワン渓谷、コグラ・ホットスプリングスとパンゴン湖の四カ所で起きている。

2020年6月には、ガルワン渓谷での衝突でインド軍、中国軍双方に死者が発生。両軍が最も長く対峙したのはパンゴン湖である。この地域はもともと北岸で対立が起こったものが南岸に飛び火して約1年かけて両者の軍事衝突にエスカレートした。

次にシッキム州のドクラム地区を見ていきたい。シッキム州はもともと1975年にインドの州として併合された。中国は当初シッキム州を認めない立場だったが、2003年に中印首脳は、中国がシッキム州をインド領と認める代わりにインドがチベットを中国領と承認することで合意、国境が確定した。

したがってここには中印間の国境紛争はないのだが、ブータンとの間に中国が国境紛争を抱えており、これに巻き込まれる形でインドが中国と対峙している。図3のシリグリ回廊は、インドの国防上の弱点として「チキンネック」と言われる戦略的要衝である。ここを中国に切断されると、東のインド州はすべてバングラデシュとシッキム州の間で分断されてしまう。

このため中国はブータンとの国境紛争を利用してシッキム州に圧力を加え、シリグリ回廊を押さえて東部のインドの州を孤立させようと画策する。実際2017年には、中国軍がブータン側にドクラム高原道路の建設を進めたことから、ブータンの防衛を担うインド軍がブータンとの友好条約に基づいて軍事介入し、中印両軍がもみ合いとなり、インド側の塹壕二つが破壊された。両軍はここで約70日間近く対峙したのである。

中国とインドの間では、これまでに国境紛争に関する協定が五つ結ばれている。一つ目は1993年の和平協定で、二つ目は1996年の信頼醸成措置協定。三つ目は2005年の信頼醸成措置履行議定書で、その後2012年に作業メカニズム設置協定が結ばれ、最後に2013年に国境防衛協力協定が締結された。

この最後の協定で規定されたのは、対立が起こった際に「平和的・友好的な手段によって問題を解決する」ことである。そのために国境では双方武力の使用は禁止することを決め、小銃や戦車などを使うことはできない。このため、両軍が衝突した場合でも銃などは使わずに素手で殴り合ったり、こん棒などの原始的な武器を用いたりして攻撃し合っている。

両軍が協議する場合、「フラッグミーティング」という軍の指揮官同士の話し合いの手段がとられる。これは各対立地域のそれぞれ国境線近くに互いに協議する場所が決められており、何か事件が発生した際には現場の指揮官、師団長レベルから軍団長までが集まり、現場レベルで協議をすることになっている。2020年5月から2022年6月までに、軍団長レベルのフラッグミーティングは16回開催されている。

中国を意識したインドの核・ミサイル開発

次に、インドの核・ミサイル問題の経緯について見ていきたい。1962年に中印紛争を戦い、中国に大敗を喫して以来、インドにとって中国が主たる脅威である。その中国が1964年に初めて核実験を実施。1970年に核拡散防止条約(NPT)が発効したが、中国を含めた五カ国しか核保有国として認められていないNPTに不満なインドは同条約には参加せず、1974年に「平和利用目的」で初の核実験に踏み切る。1998年に二回目の核実験を行なうことで核保有国としての位置づけを獲得するに至った。

ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の報告書によれば、2022年1月時点でインドの核弾頭数は160発。中国は350発でパキスタンが165発とされており、米国やロシアに比べれば弾頭数は少ない。ただし米国の試算では中国が2030年頃には1000発まで増やすとされているため、今後インドが核開発をどのように進めていくのか注目される。

インドは2003年に核ドクトリンを公表しているが、それには大きく4つの特色がある。一つ目は「核の先行不使用(NFU)」の原則である。インドは、自国が核攻撃をされない限り核を使用しないことを表明している。

二つ目は非核保有国への不使用の原則である。インドが、核をもたない国に対して核を使わないと表明していることは、非核保有国であるウクライナに対して核を使うかもしれないと核の恫喝をしているロシアに対する批判的な態度に表れている可能性がある。

三つ目は「信頼性のある最小限抑止」という原則だ。核弾頭の管理や早期警戒情報の入手等に関して「信頼性のある」管理体制を構築するという点は理解できるが、何をもって「最小限抑止」なのかは必ずしも明確になっていない。このため「最小限」でいいのであればたくさんの核弾頭をもつ必要はないといった議論が国内で起きている。

四つ目は核の指揮権限(NCA)についてであり、首相が議長を務める「政治評議会」が核兵器の使用を承認する最終決定の場になり、国家安全保障補佐官が議長を務める「執行評議会」が核の目標や手段の決定など運用面を補佐することが定められている。そして実際に核兵器の弾頭・ミサイル等を管理する組織として戦略部隊コマンドが置かれている。

現在インドは、アグニ(AGNI)シリーズの弾道ミサイルを保有しており、中国を念頭に置いてAGNI-2、-3、-4、-5と各種射程の異なるミサイルを開発し、仮に中国が核を使用すれば、いつでも報復できる態勢を整えている。またパキスタンに対しては、プリットヴィー(Prithvi)やプラハール(Prahaar)といった短距離ミサイルを整備している。

中国の海洋拡張を抑止するハブ

続いて、最近注目されるインド太平洋の安全保障という観点からインドの立場について整理していきたい。インドにとって最大の懸念は、中国がインドを取り囲むように、ミャンマーのチャウピュー(港)、バングラデシュのチッタゴン(港)、それからスリランカのハンバントタ(港)、パキスタンのグワダル(港)のインフラ開発を進め、インド洋シーレーンに対する力を注いでいることである。この中国の戦略は、自国のエネルギーにおいて死活的な意味をもつマラッカ海峡の航行で他国にコントロールを握られている状況(「マラッカ・ジレンマ」)を回避するためのもので、「真珠の首飾り」と呼ばれる。

中国は、グワダルから自国のカシュガルまでの中パ経済回廊を完成させ、チャウピューから中国の昆明までの陸路のインフラと合わせ、マラッカ海峡を避けて中東やアフリカからエネルギー資源を輸送するルートの確立を狙っている。

2022年8月16日には、スリランカのハンバントタ港に中国の観測船「遠望五号」が入港したが、インドや米国は軍事的なスパイ船の入港に反対してスリランカに抗議。一時的に同船の入港が遅れたが、最終的には軍事利用はさせないという名目で入港した。

こうした中国の動きに対し、9月2日にはインドが初の国産空母「ビクラント」を就役させた。これによりインド海軍は二隻の空母を保有することになり、アラビア海を含む西インド洋とアンダマン・ニコバルを含むベンガル湾に対して一隻ずつ配備することで中国を監視・警戒する体制を強化している。

このインド洋をめぐる中印の対立に加え、米国や日本がQUADを通じて対中牽制の強化を図っている。QUADは日米豪印四カ国内の二国間同盟の連携にインドを加えることで、中国の海洋拡張を抑止するハブとして機能させる構想である。

インドは経済面では中国への依存度が高いため、対中姿勢においてQUADのパートナーとの温度差はあるものの、2022年5月のQUAD首脳会談では軍事的な観点から大きな進展が見られた。インドは、「人道及び自然災害に対応し、違法漁業と戦う」という名目で、新しい海洋状況把握イニシアティブである「海洋状況把握のためのインド太平洋パートナーシップ(IPMDA)」を構築することに合意したのである。

インドは2018年12月に「情報融合センター」を設置し、海洋状況把握に努めるとともにインド洋沿岸国に対する沿岸監視レーダーの設置を進めてインド洋沿岸海域のネットワークセンターにしようと試みている。また日本など10カ国から連絡幹部の派遣を受け入れており、軍同士の連携が取れる体制が整っている。

インド海軍の対潜哨戒機(P8)も米国ボーイング製であり、米国GA製海洋監視無人機MQ-9Bの導入交渉も進展している。こうした軍事アセットを通じて中国海軍の海面下の潜水艦、洋上の艦艇の動きを常時監視できるようなシステムにすることがインドの思惑だろう。

加えて、シンガポールに情報融合センターが置かれており、海賊、テロ、密輸、違法漁業などの情報を主体とした海洋安全保障に関する情報を共有している。ここにも連絡幹部が各軍から派遣されており、現在は19カ国が参加して中国軍の監視としての役割も果たしている。

さらにオーストラリアとバヌアツ政府が共同で、太平洋融合センターをバヌアツに設置。戦略評価、状況認識、能力構築、情報共有という4つの活動を実施し、太平洋諸島フォーラム加盟国14カ国が参加している。こうした地域内の海洋安全保障の取り組みや連携を強化するためにIPMDAを構築することにインドも合意したのである。

軍事・経済大国に向かうインド

今後注目されるのは、中国が軍事的に、とりわけ核能力を飛躍的に高めていった場合にインドがどのように対応するのか、また、ウクライナ戦争で国際的に孤立を強めるロシアとの軍事的な関係をどう調整していくのかである。インドとロシアは、中国への牽制という点で利害が一致していた。

ロシアにとってインドは中国へのカウンターバランスであり、東南アジアにも睨みが利き、なおかつアフガニスタンやパキスタンとの関係でも戦略的に支援する価値の高いパートナーである。インドをいわば緩衝国のような形で使うことで、中国に対する牽制や中東地域に対するカウンターバランスにもできた。

一方インドにとっても、ロシアとの関係は戦略的に重要である。その一つは冷戦時代から続く軍事的な支援だ。現在、インドの兵器の5~6割は旧ソ連製あるいはロシア製である。現時点でインドに有事が発生した場合、兵器のパーツや予備部品を入手するにはロシアとの良好な関係が不可欠である。

また中国と外交的に対立した際に、これまでは国連常任理事国であるロシアに頼ることができた。たとえばカシミール問題において、かつてのソ連は国連安保理で拒否権を繰り返し発動してインドを助けたことがある。こうした〝ロシア・カード〟は、インドにとって重要な外交的アセットでもあった。

しかし、ウクライナ戦争を通じてロシアの国際的な影響力や国力は確実に低下し、中国への経済的な依存度も高めていることから、対中牽制の文脈でロシアに頼ることは難しくなる可能性がある。

また中国は米国との対決姿勢をますます強めており、今後核戦力を急速に強化していく状況が考えられている。現在、パキスタンとインドはそれぞれ165発、160発程度の核弾頭を保有しているが、中国が今後核を増強して10年以内に四桁に達する核弾頭を保有するようになれば、核のバランスが中印関係で大きく崩れ、インドが従来の「最小限抑止」から第二撃能力を含む核抑止態勢の構築へと核戦略の再考を迫られる可能性が出てくるだろう。

インドが今後、戦略原潜を含めて第二撃能力を本気で保有しようと考えるのかどうか。インドはこれまで潜水艦についてはロシアから購入、あるいは供与されたものがあるが、第二撃能力の開発面でロシアからノウハウを得ようとするのか、ロシアがそれに協力するのかどうか。ウクライナ戦争後の中露関係の変質や米中対立の先鋭化、中国の核開発増強の動きと併せて、南アジアの核のバランスとインドの核の第二撃能力開発の方向性について、今後注視する必要があるだろう。

伝統的に非同盟のインドは、米国が望むような対中軍事同盟に加わる可能性は低い。しかし、米中の戦略的競争が激しさを増し、中国の対米強硬姿勢もますます強まるなかで、米国がインドとの関係をどこまで強化して中国を牽制する態勢を構築できるかどうかは、これからのアジアの秩序にとって極めて重要である。

米国は、QUADを通じて海洋状況把握や海洋監視の文脈においてはインドに技術的な供与を進めているが、前述した文脈でインドとの軍事的な協力をどう進めていくかに注目する必要がある。

日印の軍事的連携を深められるか

最後に、ダイナミックに変化するアジアの地政学的状況下において、日本がインドとどのような関係を築くべきかについても考えてみたい。現在のインドが、日本に対して強い憧れと親近感をもっていることは確かである。さまざまな分野で日印関係を強めていくなかで、日本の国益に資する国際環境を形成するためにインドの力を借りることは可能であろう。

軍事的な観点から重要な点を二つ指摘したい。一つは、軍事に関わる技術をどこまで日本が供与できるかである。たとえば、一時期、日本の新明和工業の高性能飛行艇US2購入にインドが関心を示していたように、インドは日本の技術力を高く評価している。日本には技術力はあっても、法律的な制約や国内世論などもあり、軍事技術の輸出は限定的だが、国家としてこうした日本のもつ技術をどのように活かし、インドとの関係強化につなげるかを真剣に検討することが肝要である。

また、日本の海上自衛隊は、米豪印の海軍と共同訓練「マラバール」を実施しているが、こうした共同の軍事演習や能力構築支援を進めるなかで、インド軍との相互運用性を高めておくことも重要である。テーマは、人命救助や災害派遣など非軍事的なものから進めていき、さまざまな分野で結びつきを深め、インドとの友好関係を発展させることが最終的には軍事的な支援にもつながるはずである。

インド太平洋地域では、QUADや米英豪の軍事同盟AUKUSのような多国間の協力枠組みが強化されつつあるが、インドとの関係強化という文脈では、多国間よりもむしろ二国間の信頼関係醸成が極めて重要であり、その点で日本は欧米諸国とは異なる役割が果たせるのではないか。このアジアの大国の今後の動向に注視するとともに、日本としてインドとの協力関係をどう強化することができるのか、真摯な取り組みが必要である。

※無断転載禁止