地政学的要衝研究会

欧州を巡るNATOとロシアの因縁

「 地政学的要衝研究会 」は、日本の対外政策や日本企業のグローバル戦略の前提となる情勢判断の質を向上し、平和と繁栄を考えるうえで不可欠の知的社会基盤を形成することをめざして、 鹿島平和研究所 と政策シンクタンクPHP総研が共同で組織した研究会です。第一級のゲスト報告者による発表をもとに、軍事や地理をはじめとする多角的な観点から主要な地政学的要衝に関する事例研究を行ない、その成果を広く社会に公表していきます。

ロシアによるウクライナ侵攻は、欧州の安全保障秩序に大きなインパクトを与えた。開戦からひと月が経過した2022年3月、北大西洋条約機構(NATO)はロシアとの直接対決を回避しつつもウクライナを強力に支援し、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリーとスロバキアに多国籍軍部隊を配置することを決めて、東方の防衛体制強化に動いた。

またNATOは、6月のマドリード首脳会議で策定された戦略方針において、ロシアを「もはやパートナーとは見なせない」と明記し、「最も重大で直接的な脅威」だと位置づけた。そして、NATO即応部隊(NRF)を4万人から30万人体制に拡大させることを決定し、北欧フィンランドとスウェーデンのNATO新規加盟手続きも開始した。

連載第10回目は、揺れ動く欧州の安全保障秩序について、地政学的に見たロシアによるウクライナ侵攻の意義や影響、NATOの戦略的なアプローチの変化に着目して分析し、日本の安全保障のあり方を考えていきたい。

「原点回帰」したNATO

NATOの初代事務総長を務めた元英陸軍大将のヘイスティングス・イスメイ氏は、NATOの存在意義について、「ロシアを締め出して、米国を引き止め、ドイツを抑え込む」ことにあると述べた。この発言はいまもNATOの文書の中に一部残されており、HPでも確認ができる。現在まで連綿と続くNATOの基本的な考え方を示す表現だと言えるだろう。

「ロシアを締め出す」必要性がつねに意識されてきたように、ロシアの地政学的な脅威は、時代の変化のなかで欧州にとって絶えず大きな問題であった。そして、ロシアの脅威を一定程度抑止し、欧州を防衛するには、「米国の力を欧州に引き止めなければいけない」という認識も、今日まで一貫している。ドイツについては、第一次、第二次世界大戦において軍事大国として他の欧州諸国に脅威を与えたことから、NATO創設時には「ドイツを抑え込む」必要があると考えられていた。

NATOは言うまでもなく、米国や英国が中心となり、当時のソ連を中心とする共産圏に対抗するために1949年に設立された軍事同盟である。このため、1991年末にソ連邦が崩壊し、ソ連中心の安全保障機構であるワルシャワ条約機構(東欧相互防衛援助条約機構)がなくなったのちは、その存在意義を失い迷走した。

冷戦後に自分たちの共通の脅威がいなくなった結果、西側各国は「平和の配当」の名の下に国防予算を削減。当然、「NATOは本当に必要なのか」が絶えず問われるようになった。それに対する明確な答えを出さなければ二十数カ国の加盟国をまとめることは困難であり、このため冷戦後のNATOは、自分たちの存在意義を探して戦略づくりに腐心した。

その後2001年9月11日に米同時多発テロが発生し、世界が対テロ戦争の時代に突入したこともあり、NATOは危機管理的な役割、もしくは不安定な情勢への対応を任務に加え、イラクやアフガニスタンで国連主導の治安維持作戦や復興支援の任務に携わった。

冷戦及びポスト冷戦時代のNATOは、地域的な集団防衛のための同盟と言われていた。しかし、9・11テロ以降、国際テロのような国境を越える脅威に対応するため、「コンタクト・カントリー」や「グローバル・パートナー」という呼び方で地域外の友好国との関係強化を進め、日本に対するアプローチもこの頃に始まった。

今年6月にNATOへの加盟を申請したフィンランドのサンナ・マリン首相は、「2014年と2022年のロシアの蛮行によって欧州の安全保障秩序が変わった」と断言した。多くの日本人は、2022年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻が欧州安全保障秩序の変化の起点だと考えるかもしれないが、欧州諸国にとっては2014年のロシアのクリミア併合が、ロシアに対する脅威認識の転換点だった。さらに遡れば、2007年のエストニアに対する大規模サイバー・テロや2008年のグルジア(現ジョージア)への軍事侵攻なども伏線としてあった。その延長線上で2022年のロシアのウクライナ侵攻がいわば「決定打」となり、NATOが軍事同盟としての原点に回帰した形となったのである。

ウクライナ侵攻の背景にある人口と宗教

今回のロシアによるウクライナ侵攻によって欧州安全保障の何が変わるのか。地政学的観点から言うと、人口という要素を無視できない。

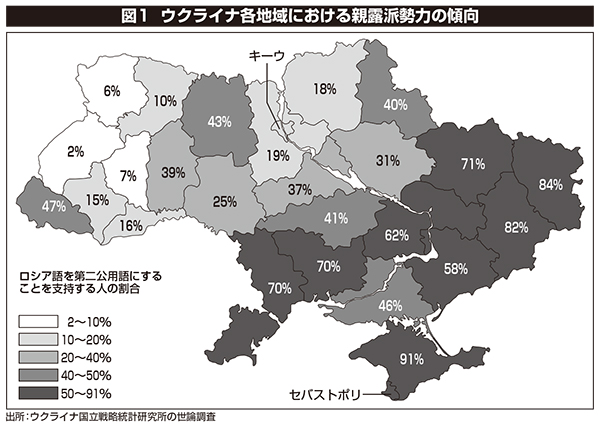

図1は、パーセンテージが高いほどロシア系に近いことを示している。地域的に言えば現在ロシアが支配している地域は、民族的にロシア系に近い住民が多く居住している所であり、ロシアが人口を拡大させる政策をとっているという見方も可能である。最近の予測では、ウクライナの人口は今後劇的に減少していくとされており、同国の出生率は2021年の調査では世界202位の1.2で、177位のロシア(1.5)や191位の日本(1.4)よりも低くなっている。

ロシアも出生率が低く人口が減少している国として有名だが、最近はさまざまな施策を展開して盛り返している。ロシアからすれば、ロシア系住民が多い地域を占領してしまえば、ウクライナは長期的に国として衰退していくだけ、という読みがあるのかもしれない。

またロシアは、占領した地域の住民をロシアへ連れていき、そこでウクライナのパスポートを取り上げて、逆にロシア側のパスポートを渡して移住させる作戦も進めている。つまりロシアは、今回の戦争でたんにウクライナの一部地域を占領するだけではなく、ウクライナの国力の源泉である人口を奪っている。ロシア系住民の「国籍」をロシアにつけ替える形で国力の増大を狙っている可能性もある。

もう一つの視点は宗教である。2014年以降、ロシア正教とウクライナ正教との対立が強まっていた。ウクライナ正教会は1686年以来モスクワ総主教庁の管轄下にあったが、2018年に正教会のなかで最も権威のあるとされるバルトロメオ1世・コンスタンティノープル総主教がウクライナ正教会に対して独立する権利を承認したことで、ロシアとウクライナの「宗教戦争」が激化したという背景がある。

ロシアとウクライナの正教会信徒を合計すると、世界のその他の正教会の信徒全員を合わせた数を超えるとされており、モスクワ総主教庁が管轄してきた1億3600万人の信徒の4分の1はウクライナ人が占め、1万8000カ所ある教会区の3分の1はウクライナの領土にあったという(『ナショナルジオグラフィック』日本版サイト、2018年10月17日)。

それゆえウクライナ正教会の「独立」は、千年におよぶ正教会の歴史上「最悪の危機」になると2018年当時から見られていた。ロシア正教会の最高指導者であるキリル総主教がプーチン大統領のウクライナ侵攻を支持したことから、この軍事侵攻の背景には宗教的な理由もあったのではないか、と疑われている。

この戦争をたんなる領土の取り合いと見るより、むしろ人口や宗教といった側面に焦点を当てると、また違った見方ができるだろう。

欧州の安保を巡る勢力圏

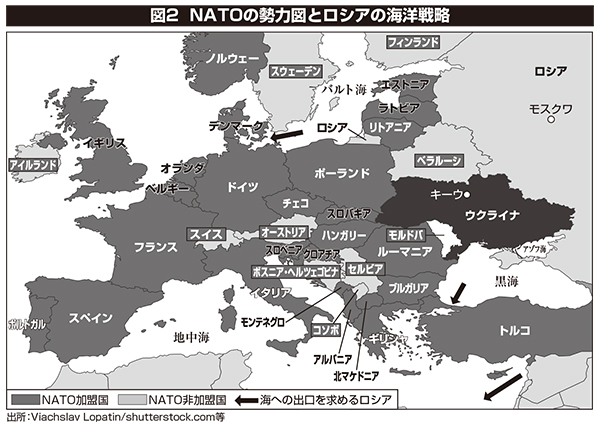

では、ロシアによるウクライナ侵攻が欧州の安全保障全体にどのような影響を与えたのかについて考えていきたい。図2が示しているように、すでに欧州のほとんどの国がNATO加盟国になりつつある。現在の加盟国は30カ国に上っており、近い将来フィンランドとスウェーデンが加盟するとすれば、これら北欧2カ国もNATOの色に染まる。

南欧のボスニア・ヘルツェゴビナも、現在NATOの「メンバーシップ・アクション・プラン(MAP)」に入っているため、今後数年以内にNATO加盟国の仲間入りが予定されている。オーストリアとスイスについては、もともと永世中立国だが、NATOとの協力関係は維持している。

一方でベラルーシやモルドバ、セルビアといった国々は、欧州内の大きな不安定要因である。セルビアは2006年以降、NATOの「平和のためのパートナーシップ(PFP)」という信頼醸成のための取り組みに参加していたが、最近では中国との関係を強め、NATOとは距離を置いている。2020年には攻撃機能のある無人機を中国から導入し、21年春には中国との戦略的関係の強化で合意。さらに22年4月には、中国が開発した地対空ミサイル「紅旗HQ22」が納入されたことも報じられた。セルビアのアレクサンダル・ヴチッチ大統領は、ロシアのウクライナ侵攻後に、「米国主導の軍事同盟は必要ない」と述べ、NATOに加盟する意思がないことをあらためて明確にした。

欧州内の碁石の取り合いのように図2を見ると、現在はNATO加盟国の地域が圧倒的に優勢に見えるが、万が一セルビアがロシアとの関係をさらに強化して自国領内にロシアの長射程ミサイルや大量破壊兵器を配備するようなことがあれば、形勢が逆転する可能性も排除できない。

また同図に示したように、この戦争はロシアの海洋戦略にも大きな影響を与えうる。ロシアは歴史的に、つねに海洋への出口を求め続けてきた。

今回のウクライナ侵攻の目的の一つは、黒海に至る海洋の出口、すなわちその内海であるアゾフ海を支配することだった可能性がある。実際、米国や英国は、アゾフ海に面した、もしくは同海に近いオチャーコフやベルジャンシクの港を整備し、軍事利用しようとしていた。

今年2月21日、プーチン大統領は、ウクライナ東部の親露派地域の独立を承認し、ウクライナへの派兵を命じた演説のなかで、米国やNATO諸国がウクライナ国内で空港や港の近代化など将来の軍事利用のためのインフラ整備を着々と進めていることに不快感を示した。「米国が建設したオチャーコフの海事作戦センターは、ロシアの黒海艦隊と黒海沿岸全体のインフラに対する、精密兵器の使用を含むNATO軍艦による活動の支援を可能にしている。(中略)繰り返すが、この作戦センターは今日すでにオチャーコフで稼働している」。このようにプーチン大統領にとって、同地域からNATOの拠点や影響力の排除を試みる意図は明白だった。

NATOの北欧拡大のインパクト

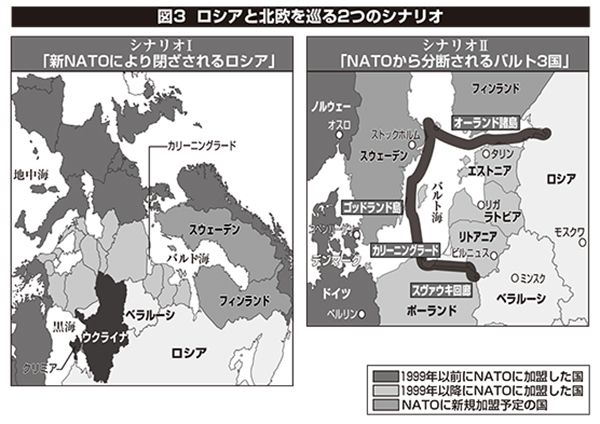

フィンランドとスウェーデンのNATO加盟は、地政学的、戦略的に欧州の安全保障にどのような影響を与えるのだろうか。図3の左側(シナリオⅠ)は、ロシアから見て外海への出口がどれだけ狭められているかを示すものである。スウェーデンとフィンランドが加盟することによって、ロシアから見れば、バルト海がほぼ敵対勢力に取り囲まれるようになってしまうことが一目瞭然である。ロシアにとって飛び地として戦略的に重要なカリーニングラードも封鎖される形になる。

図3の右側(シナリオⅡ)は、逆にロシア側からこの状況を打開しようとする場合、どこを重要視するかを記したものである。欧州の安全保障コミュニティでは近ごろ、将来フィンランドとスウェーデンが加盟したNATOとロシアが衝突することになった場合、ロシアがどこを狙ってくるかが議論されている。

一つはフィンランド領であるオーランド諸島で、もう一つがスウェーデンのゴッドランド島である。もしこれら2つの島がロシアに占領され、たとえばイスカンデルのような戦術兵器が配備された場合を想定してみたい。シナリオⅡのように、ロシアからオーランド諸島・ゴッドランド島を線で結び、カリーニングラードを通ってさらにリトアニアとポーランドの国境にある戦略的重要点スヴァウキ・ギャップを結べば、バルト三国を完全に囲むことになり、三国をNATOから分断できる。

また二つの島は、フィンランドやスウェーデンからバルト三国へ連なる海底ケーブルの陸揚げ拠点でもある。これをロシアが占領して海底ケーブルを切断した場合、バルト三国の通信機能を麻痺させることも可能だ。こうした観点から、オーランド諸島とゴッドランド島は、今後戦略的に極めて重要な要衝になると考えられる。

もう一つ注目に値するのはポーランドである。現在ポーランドはウクライナ支援における前線基地で、各国からの支援物資や兵器、装備品を供与するための前進拠点になっている。2000年代以降、ポーランドは米欧関係の対立の狭間で独自の存在感を示していた。

2003年に米国がイラク侵攻に突き進んでいた頃、イラクのサダム・フセイン政権(当時)の大量破壊兵器の脅威に対して、武力行使を認めるか否かを巡り米欧は大きく対立した。当時、独仏はロシアと共に米国のイラク侵攻を非難したのに対し、ポーランドを中心に東欧諸国の一部が米国を支持して欧州が割れた。当時のドナルド・ラムズフェルド国防長官は、ポーランドなど東欧諸国を「新しい欧州」と呼んで称え、米国の姿勢に賛同しなかった西欧諸国を「古い欧州」と呼んで蔑む態度をとり、政治問題化したことがあった。

また2020年にはドナルド・トランプ米大統領(当時)が、「ドイツは、国内総生産(GDP)の2%を国防費に充てるというNATOの目標を守っていない」としてドイツから米軍部隊の一部を撤退させる一方で、在独駐留米1万人弱をポーランドに振り替えるなど、軍事援助を拡大した。

他方でポーランドの過去数十年に及ぶ積極的な対米支援とNATO内での地位向上、歴史的に旧ソ連やロシアと何度も戦い辛酸をなめてきた歴史に鑑みると、ウクライナ侵攻でNATOが対露軍事同盟へと原点回帰するなかで、ポーランドのNATO内での地位は今後ますます上昇し、その位置づけも変わっていく可能性がある。

新たな「戦略概念」が示すもの

今年6月末のNATO首脳会議では、12年ぶりに「戦略概念」が改訂された。戦略概念とは、NATOの防衛と安全保障に関する基本的指針を定めたもので、今後10年間の同盟の優先事項を規定し、主要な任務を位置づけ、それに対してどのようなアプローチをとっていくのかを示している。いわば、NATOの存在意義を再定義した文書である。

なかでもとくに注目すべきなのは以下の三点だ。

一点目は、当然ロシアのような脅威に対して抑止力と防衛力のさらなる強化を謳っていること。すでに具体的な対応はとられているが、NATO東部の軍事能力を強化するため、「バトルグループ」と言われる3000人規模の部隊を、東欧側の国境付近に8個配置することが定められている。

二点目は、中国への警戒感を打ち出したことだ。日本の報道では、「中国は体制上の挑戦」と位置づけられたと伝えられたが、原文では「Systemic」なチャレンジだと書かれている。これは「体制全体に及ぼす影響」という意味で、たんに政治体制や軍事体制ではなく、NATOの価値観や民主主義社会全体のあらゆるレベルにおいて、中国は今後挑戦してくる存在だという戦略的なメッセージが込められている、と解釈すべきだろう。

また、中国がサイバー攻撃や偽情報を発信してNATOを攻撃してくることへの警戒感も示された。重大なサイバー攻撃や認知戦における攻撃などのいわゆる「新領域の攻撃」が武力攻撃事態と同等と認められれば、自衛権が発動されることになる。中国によるこうした脅威が今後も継続する以上、重要な警戒対象になるとNATOが位置づけたことは極めて重要である。

三点目はグローバルな課題である。NATOは2014年頃から、軍事同盟としては珍しくエネルギー問題にいかに戦略的に対処するかについて熱心に取り組んできた。今回の戦略概念でも、気候変動について評価書を発表し、2050年までの温室効果ガスのカーボンゼロ目標を打ち出している。また、ウクライナの小麦や食糧問題に取り組むことも含まれており、今後こうしたグローバルな問題について日本や他のパートナー国との関係を強化してくることが予想される。

NATOが新しい戦略概念に基づいて、日本に期待することがあるとすれば以下の三つであろう。

一つ目は、サイバー・宇宙空間、認知領域における公共財の安全確保である。NATOからすれば、サイバーや宇宙空間や認知領域を狙った偽情報といった攻撃は、国境を越えて瞬時に展開されるため、地域的な防衛同盟だけでは守れないという認識がある。

そこで日本のような価値観を同じくする国々との協力関係を強化して、サイバー・宇宙空間や認知領域における安全確保について、地域の枠を超えて協力したいと考えている。とりわけ中国によるサイバー攻撃や偽情報作戦等を想定した場合、日本のもつ中国に対する歴史的、言語的、文化的な理解は、中国の意図に関する正確な分析評価にとって重要になる、という認識をNATO側ももち始めているようである。この点で日本の中国研究者をNATO諸国に派遣する、日本の研究成果を欧州諸国と広く共有することなども、今後の協力のあり方として検討すべきであろう。

二つ目は、グローバルな課題の影響に対する協調的な行動だ。理由は一つ目と同じで、地域的な問題ではないため、アジアや欧州が共に取り組まなければ解決できない問題だ、とイェンス・ストルテンベルグNATO事務総長は繰り返し述べている。

三つ目は、新興技術(人工知能=AI、量子コンピュータ)の実装化である。NATOの戦略文書のなかでは、こうした技術を同盟として今後どのように取り入れていくかについて大きな問題意識が示されている。NATOはこれに関して10億ユーロ(約1400億円)の基金を立ち上げ、軍だけではなく産官学を合わせたフレームワークをつくって先進技術の実装化に取り組む計画である。AI、量子コンピュータ、バイオやロボットといった分野で、NATOは高い技術力をもつ日本に対して協力を期待している。

しかし一方で、相手に対して強制や要請はせず、あくまでも相手の意志と決定に応じてNATOとして対応するという基本方針も示している。すなわち、NATOからの協力要請のようなイニシアティブを待っているだけでは日本の出番はなくなるということだ。日本として、自分たちの意志を欧米側に明確に示していかなければ、協力関係は具体化していかないのである。

この点から、現在国内で改定作業が進められている戦略関連の3文書、すなわち「国家安全保障戦略」「防衛大綱」「中期防衛力整備計画」にグローバルな情報発信力をもたせることが、日本として極めて重要になる。

日米同盟のようにある程度長い付き合いのなかで「阿吽の呼吸」が成立しているわけではないNATOとの関係をいかに深化させていくか。従来の同盟関係を超えた組織や国に対する戦略的なコミュニケーション向上のためにも、 日本がこれから改訂する戦略関連の3文書は、非常に重要な役割を果たす可能性が期待される。

日本はNATOとの協力関係の強化を

欧州の安全保障秩序が大きく変わりつつあるなかで、日本の安全保障と重なる部分についても特筆すべき点を3つほど整理してみる。

一つ目は、中露が「包括的・戦略的パートナーシップ」を打ち出し、あらゆるレベルで制約のない協力関係を進めていくと宣言している以上、今後両国は軍事・安全保障分野の協力をますます強めるということ。この前提に立てば、中国は今後NATOに対する批判を強め、日本周辺においては中露合同軍事演習や爆撃機の共同飛行のような行動をより頻繁に行なってくると考えるべきである。

今後、東アジアにおいて中露の軍事協力関係がどのように進むかについて、NATOやEUも同じように関心を高めることから、NATOやEU諸国との情報共有や認識の共有がますます重要になってくる。

二つ目は、米国のプレゼンス確保の重要性である。現在米国は10万人体制の戦力を欧州に配置しているが、今後インド太平洋地域における戦力増強に何らかの影響が出てくる可能性も排除できない。

欧州とアジア両面で米国のプレゼンスに対する要求が高まるなか、米軍のリソースを双方の地域で確保することが、今後大きな課題になる。このため、核の傘の信頼性や弾道ミサイル防衛の実効性といった問題について、NATOと日本の間で事前に認識を共有しておくことが重要となろう。

三つ目はレジリエンス(抗堪性・回復力)の強化である。今回のウクライナ侵攻でも明らかになったとおり、サイバーにしても宇宙にしても民間のアセットが大きな影響を受けると、軍の活動にも支障が出てしまう。軍の活動基盤となるインフラを守ることが非常に重要である。軍事や安全保障というと、外向きに戦力を投射することに対する意識が強くなりがちだが、内なる脆弱性にも目を向けるべきだ。市民レベル、国民レベルの抗堪性を高め、回復力を強化することの重要性について、欧州との間で意識やノウハウを共有するなど協力関係を強めてくことが必要になるだろう。

この観点で言えば、気候変動や食糧、エネルギーなどグローバルな問題での協力関係の強化も、NATOとの軍事・安全保障面での協力を強固にするうえでの重要な基盤になると認識すべきである。

先に紹介したNATOの存在意義を東アジアにまで射程を広げて考えれば、「米国を引き止め、国の脆弱性を抑え込み、戦略競争で優位に立つ」というメッセージに集約できるだろう。この共通の目的のために、NATOと日本のさらなる協力の道を探るべきである。

※無断転載禁止