デジタルとヒューマニティを融合させよ

「世界競争力ランキング」からみえてくる課題と針路

日本と諸外国の差は「ビジネスの俊敏性」

(亀井)スイスのビジネススクールIMDが、6月中旬、2020年版の世界競争力ランキングを発表しました。日本の総合順位は63カ国中で34位。昨年より4つ順位を落とし、1997年以降で最低の順位を更新しました。IMD北東アジア代表を務める高津さんには、2019年版が発表されたときにも本誌に登場いただきました。今年の結果をどうご覧になりますか。

高津:IMDの世界競争力センターが毎年発表している3つのランキングのうち、「世界競争力ランキング」は「企業が持続的な価値創造を行なう環境を、その国(地域)がどの程度育めているか」を評価しようとするものです。約300の指標を使い、4つの大きな因子、つまり経済パフォーマンス(Economic performance)、政府の効率・効果(Government efficiency)、ビジネスの効率・効果(Business efficiency)、インフラ(Infrastructure)をみています。昨年と今年の日本の各因子をみると、経済パフォーマンスが16位から11位に上昇した一方、ビジネスの効率・効果は46位から55位に落下した。2つの因子の順位にこれほど乖離が生じているのは世界的にも特異で、衝撃的です。

55位だったビジネスの効率・効果の、さらにサブ因子をみると、経営慣行(Management practice)、姿勢と価値観(Attitudes and values)がそれぞれ62位と56位です。台湾は6位と10位で、韓国は36位と15位。環境や価値観が比較的近い両者と比べても日本の低さが際立ちます。また、ドイツはデジタル化に成功した製造大国として語られますが、後で詳述する昨年9月発表の「世界デジタル競争力ランキング」では、日本の総合23位に対して17位と、イメージほどの開きはない。しかし両国間ではビジネスの俊敏性(Business agility)に差がある。ドイツの11位に対して日本は41位です。

――ドイツに関していえばGDPR(EU一般データ保護規則)を主導してゲームチェンジした自信が「ビジネスの俊敏性」の順位に表れているのでしょう。それにしても11位と41位では比べるべくもありません。

高津:昨年もお話ししましたが、IMDのランキングは、各国政府や公共機関、世界銀行などが公開する「ハードデータ」と、ビジネスリーダーに対するアンケートによる「サーベイデータ」の組み合わせで算出しています。日本に関するサーベイには、日本に在住しているか、したことのある経営者・管理職が回答しています。国際経験の豊富な日本人の、あるいは日本を含めさまざまな国を知る外国人のビジネスリーダーです。

彼らからみれば日本のスピードはいかにも遅い。「海外赴任から本社に戻ってきたら、やたら社内調整に時間がかかる」などといった実感も、サーベイに反映されていると思います。グローバル・マインドセットが強く、国際的な比較ができるリーダーであればあるほど日本の現状に危機感を覚えるのでしょうし、その傾向は数年前から続いていて、今年はさらに悪化しています。

――ちなみに、今回のサーベイデータはいつ行なわれたアンケートが基なのでしょうか。

高津:今年の2月から4月にかけてです。したがって、新型コロナウイルス禍の影響が、フルに織り込まれているとはいえない。それでもこれだけ悪化していたのです。仮にサーベイ調査を3カ月遅らせていたとしたら、政府の効率・効果に関する回答を含めて、より厳しい結果になっていただろうと思います。日本の「遅さ」が、さらに強く実感されていたはずですから。

デジタルとヒューマニティは対義語ではない

――先ほど比較対象にあがった台湾では多くの社会実装が進み、コロナ対応も世界中から注目されました。

高津:昨年発表の「世界デジタル競争力ランキング」では、日本の23位に対し、台湾は13位でした。これは「行政の慣行、ビジネスモデル、社会全般の変革に繋がるかたちで、どの程度デジタル技術の活用や展開ができているか」を測定しようとするもので、知識、技術、将来の準備という3つの因子からなります。サブ因子レベルでは技術的枠組み(Technological framework)では日本が2位で台湾が4位、科学的集積(Scientific concentration)では日本が11位で台湾は15位と似通っています。しかしここでも、ビジネスの俊敏性というサブ因子をみると、日本の41位に対して台湾は3位。事実、台湾のコロナ対応は極めて迅速でした。

――IT担当大臣オードリー・タン氏にスポットが当たりましたが、彼一人の功績でないことがわかります。

高津:そうですね。あのように若く才気みなぎる人物を、然るべきポストに置くことができる点には、注目すべきです。ただ、台湾の力はそこにとどまりません。

――某テレビ番組で観たのですが、台湾である男の子が「ピンクのマスクはカッコ悪いからつけたくない」と嘆いていたところ、それを聞いた行政当局はすぐに自分たち全員がピンクのマスクをつけて会見に登場した。これこそが、まさに「俊敏性」です。

高津:もちろん青いマスクをすぐに大量生産するという選択だって俊敏性の1つです。しかし、彼らはそうではなく巧みに人びとの認識を変えようとした。日頃から対話や共感を大切にしていないとできない対応でしょう。仕組みを整えたり技術を革新したりといった取り組みも、結局は「人の力」「人の判断」を伴ってはじめて生きるのだ、ということがよくわかります。

――ウィズコロナ時代においては、リーダーに求められる資質も変わるでしょうか。

高津:新型コロナは世界同時に起きた厄災ですが、先進諸国で政府の支持率が軒並み上がるなか、日本の政府はアメリカやブラジルなどとともに支持率を下げました。このままでは来年は、日本のビジネスリーダーの政府に対する信頼のサーベイ順位はさらに落ちるでしょう。「企業が持続的な価値創造を行なう環境」が育まれている、とはとてもいえない、と。ドイツのメルケル首相やニュージーランドのアーダーン首相は、科学の活用に重きを置きつつ、人びとの気持ちに寄り添うコミュニケーションを行なった。合理性と共感力、リーダーにはその両方が求められます。

――SNSに代表されるデジタル社会では、テレビ型の一方通行的なコミュニケーションではなく、対話型の双方向のコミュニケーションが求められるということでしょう。それは俊敏性の手前にある私たちの課題です。

高津:IMDではデジタル時代の俊敏性を3つの要素にわけて定義しています。高度な認識・察知力(Hyper awareness)、情報に基づく意思決定(Informed decision-making)、そして迅速な実行(Fast execution)です。1つめの高度な認識・察知力とは「組織内外の環境をつねにスキャンして機会や脅威を捉える」力を指します。適切なデータの獲得・把握だけでなく、心理心情を広く感知する能力も含まれると考えていい。相手への共感力や慮る力はその礎でしょう。

――まさしく「ヒューマニティ」そのものですね。

高津:台湾のコロナ対応はヒューマニティをベースに、科学とデジタルデータを有効活用した好例にみえます。デジタルをヒューマニティの対義語と捉える方もいますが、そうではないと思います。デジタルは、ヒューマニティを支え、可能にするもの、いわばイネーブラーだと考えます。人間のできないことは手伝ってもらうし、人間ができることをもっと人間らしくやれるように後押ししてもらう。経団連のSociety5.0も本来は同じ文脈で唱えられたと私は理解しています。

――もしかしたら、コロナ禍は日本人がヒューマニティを取り戻すまたとない機会かもしれません。

高津:千載一遇のチャンスです。マクロでは人類そのもの、あるいは自分の業界や企業の持続可能性が問われ、ミクロでは自分の生活、働き方の持続可能性が問われている。働き手としてだけでなく、一人の統合された人間として、家族や愛する人とどのように協力し、新しい日常のなかで機能する生活と仕事のモデルを自ら設計し、実践に移せるかが問われている。このなかで自宅のオフィス化の推進、副業の開始、地方への移住の検討や実践を始める人たちも出てきています。自ら現状を変えることがリーダーシップの定義だとしたら、いまほどリーダーシップの実地訓練ができるときはない。

いずれにせよ、新型コロナは昭和から続いてきた「サラリーマン道」の限界を露わにしました。競争力ランキングのサーベイ順位の低さは、現場のビジネスリーダーがその限界を痛感している何よりの証左です。そうした人が増えたいまこそ、しっかりと「サラリーマン道」を終わらせ、新しい「道」を始めるときです。

21世紀の「水」はデジタル

――コロナ禍以降、「テレワーク」などが叫ばれていますが、一部ではビジネスモデルや働き方が変わるのは都心で働いているホワイトワーカーだけとみる日本人もいるように感じます。高津さんはどう考えますか。

高津:都心のホワイトワーカー以外にも変革が求められていることは疑いようがありません。コロナ禍だけでなく、地震や津波のリスク、熱波や自然災害の頻発化を伴う気候の激甚化もあります。自らの住居や職場を、立地の再検討も含めていわば「要塞」として機能させられるかが問われる、といってもいい。物理的な移動や集合を安全かつ快適にできる期間が限られてくる、という前提で、生活を、そしてビジネスや教育や行政の仕組みを見直す必要があります。価値の創造と享受の比重をリモートに傾斜させていくことは皆にとって不可欠で、デジタルはその生命線になります。5Gとロボティクスなどの組み合わせも含めて、変化は全国的に起こっていくと思いますし、そうならざるを得ないと思います。

――松下幸之助はかつて水道哲学という考え方を提唱しましたが、21世紀の水はデジタルでしょう。現在は皆が当たり前のように水を使っていますが、同じようにデジタルを利用できる社会にしなくてはならない。つくり手と使い手の双方がそう意識すべきですね。

高津:新型コロナ関連でいえば日本政府が接触確認アプリ(COCOA)を普及させようとしていますが、そもそもスマホの普及率が日本は比較的低い。一方、日本はロボティクスやメカニカルエンジニアリングに長けている国で、持続的な価値創造に向けて、5Gとの融合も含めたこれからの技術革新には期待したいです。

――コロナでは地方も大打撃を受けています。地方が起ちあがるうえでは何が重要となりますか。

高津:観光地としての日本の魅力の1つは、多様性のある気候や地形が織り成す美しい景観にあります。逆にいえば、気候激甚化の影響を受けやすい。危機に瀕した際、「攻め」「守り」両方を組み合わせた企業の生存確率は、どちらかしかしなかった企業に比べ有意に高かった、という研究結果があります。持続的な価値創造をめざすなら、地方でも、「攻め」「守り」両方に取り組む必要がある。これは地方だけの資源ではできないので、国家レベルでのビジョンと取り組みを、地方の自助努力と組み合わせる必要があるでしょう。さまざまなデジタル技術を「水道」のように遍く安く、意味のあるかたちで全国に供給することは、そのインフラとして不可欠です。

――日本にはそれをできるポテンシャルがある。

高津:私は最近、よく元メジャーリーガーのイチローさんの話をするんです。彼がなぜ日本のみならずアメリカの球史に残るプレイヤーになったかといえば、メジャーの野球での自らの競争力を高めるかたちで、自分の強みを徹底的に磨いたから。翻って日本の強みを考えると、たとえば映像や画像、センサーの技術やメカニカルエンジニアリングやロボティクスといった要素技術をもっていることに気づきます。また、一定水準の教育を受けた人たちが全国で、一定の文化的な一貫性のなかで社会を構成しています。世界的にも、こんな絶好の機会(Window of opportunity)は稀有かもしれない。

――アメリカはいま国そのものが軋んでいます。中国だってあれだけ個人の自由が阻害されている。

高津:アメリカでも中国でもない。日本が、持続的な価値創造のできる最適解の社会モデルを体現できる可能性は、ゼロではない。それを追求することは、ビジネスの機会にも繋がります。逆にいえば、日本はそうやって自分たちの強みを直視して伸ばしていくほかないと思う。そして、価値創造のためにどうしても必要な能力を見極めて、それを鍛えあげていくしか道はない。外国出身者をいま以上に受け入れ、価値を存分に創造してもらい、逆に彼らが価値を存分に享受できる環境を育む必要もあるでしょう。そして同時に、社会的結束(Social cohesion)を保てるのか。極めて重要なテーマなのは間違いないでしょう。日本も一歩間違えればアメリカと同じ社会分断の道を辿ってもおかしくないわけですし、そのリスクに直面している国は欧州にも少なくない。

ドリームとディテールをもてるか

――そのうえで、先ほど挙げられた日本の強みである技術を組み合わせていけば、競争力ランキングの結果にも変化の兆しが生まれることでしょう。

高津:確実に変わります。これだけサーベイ結果が低いということは、日本のビジネスパーソンがいまの日本の仕組み自体の限界を悟っているから、とみていい。ならば、その仕組みを変えなければいけない。いま、多くのビジネスパーソンが自分の勤める会社に懐疑的です。大企業では、個人の意志や志向とは関係のない異動はいまだに珍しくない。極度な分業化と、会社主導の配属のなかで、一人ひとりの人間性、一貫性、自律性、全体性が阻害されているのでは、と私は危惧しています。

――社員を歯車としてみているのでしょう。

高津:そんな環境からは、次世代のリーダーは生まれません。新型コロナでせっかく働き方が半ば強制的に変わろうとしているのだから、いまこそビジネスパーソンが自らの人間性を深く省みながら、家族や会社、地域との関係を自らリードして、マネージできるように、社会や企業の思想と仕組みを見直すときです。経営者自身もヒューマニティに立ち返る、千載一遇の機会です。

――チャールズ・ハンディという経営学者は「有給ワーク」「家庭ワーク」「ギフトワーク」「スタディワーク」という4つのワークのバランスを整えることが重要だと唱えました。日本人はよく「ワークライフバランス」という言葉を用いますが、そもそもワークもライフの一部のはずで、その時点で考え方がずれている。

高津:ハンディが指摘する4つのワークを、自分なりに熟慮したうえで大胆に時間を再配分する勇気をもてているか。それがヒューマニティの発揮に繋がります。そして自分の生活を再設計し、実際に変えていく。これこそがリーダーシップの出発点です。私もコロナ禍でほとんどの時間を自宅で過ごすようになりました。リモートで働ける環境をどう整備し、運動や娯楽の機会をどう組み入れるか。自分で考え、家族や同僚と話し合い、また考え、一緒に実行に移している。こうした日常のミクロな営みをおろそかにしないことこそ、より大きなリーダーシップの発揮の礎になるのだと、実感しています。

――相手の属性や人数の多寡に関係なく、人とコミュニケーションやネゴシエーションして何かを決める。その行為がリーダーシップそのものですからね。

高津:先日IMDがオンラインで行なった企業幹部育成プログラムでの基調講演で、シーメンスなどの取締役会長を務めるジム・スネイブ氏が「もはやプランニングに意味はない。大事なのはドリームとディテールだ」と語ったことも印象に残りました。まずは皆がそれに関与・貢献したいと感じるドリームをつくる。自分もそれを信じ、信じる仲間が集う。ドリームはビジョンといってもいい。ディテールとは、その場で即座に判断して行動しないといけないとき、何を重視するのか、その詳細のことです。その集団的な積み重ねが、一直線ではなくともドリームに皆を導いていくのだ、と。

ならば、日本の私たちがいまもちうる「夢」とは何でしょうか。環境も気候も激変するなかで、どのような生活をめざし、社会や企業、ビジネスをつくり、維持していくべきなのか。私たちは意志をもって、価値創造のためのドリームを描き、共有していかねばなりません。そのときに、私たちがこれまで大切に受け継いできた丁寧さや他者に対する慮り、細部へのこだわり、また新たにもつべき慎重さを伴う大胆さを含めて、どんなディテールを育んでいくのか。いまこそ、それを真剣に議論し、着実に実行していくべきではないでしょうか。

※無断転載禁止

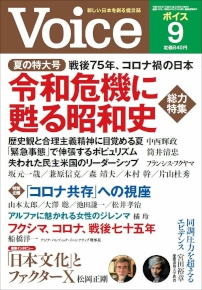

掲載号Voiceのご紹介

<2020年9月号総力特集「令和危機に甦る昭和史」>

- 中西 輝政/歴史観と合理主義精神に目覚める夏

- 筒井 清忠/ 「緊急事態」で伸張するポピュリズム

- 坂元 一哉/日米「グローバル・パートナー」への軌跡

- 兼原 信克/統帥権独立の教訓、政治主導の確立を

- 森 靖夫 /国家総動員の歴史が問う「国民の自覚」

- 木村 幹 /日本植民地支配特殊論からの脱却

- 片山 杜秀/いまこそ五族協和の精神を思い出せ

- フランシス・フクヤマ/失われた民主米国のリーダーシップ

<2020年9月号特別企画「『コロナ共存』への視座」>

- 山本 太郎/ウイルスとの「均衡点」を探れ

- 大澤 聡 /プライベートが溶ける――「リモート時代」のメディア論

- 池田 謙一/バーチャル共感が「統治の不安」を克服する

- 松井 孝治/霞が関の矜持を保つ国会改革を

<ご購入はこちらから>

目次はこちら

View more