自由と幸福の相克を乗り越えられるか

―個人と集団のあいだに―

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main

――John Donne, MEDITATION XVII.

なぜ民主政か(Why democracy?)。

この問いは、民主政が崩壊した末に悲惨な敗戦を迎えたわが国の戦後においては、アクチュアリティをもたなかったかもしれない。われわれはすでにそれ以外で一度失敗しているし、さらにいえば、その際に勝者が採用していたモデルこそ民主政に他ならない。だとすれば、その優位性はすでに証明されている自明のことなのだ、と。

だがその正統性は、この10年程度の世界状況のなかで揺らぎつつあると考えるべきだろう。経済的に急速な発展を遂げた中国は、外交・防衛の面でもその存在感を増し、アメリカの覇権に挑戦しつつある。その中国の政治体制が――少なくともわれわれの考える十全な意味において――民主的だと考えるものはいないだろう。だが、それで何が悪いのだろうか?

世界的に拡大した新型コロナウイルスの問題に関しても、隠蔽工作や言論統制など初期対応の不適切さを指摘する声がある一方、当の中国政府はエスカレート後の対応における優位性を声高に主張しているように思われる。いったい彼らに対して、われわれはどのように応答することができるのだろうか。

J.S.ミルの二つの顔

この問題に応える一つの典型的なルートが、J.S.ミルが用いたように、善の構想の多様性を根拠とするものである。

人生において何を追求すべき価値と考えるかは、人によって異なっている。だから、相手にとって善いものをこちらから押しつけるより、本人に判断させたほうが本人にとっての幸福が増加する可能性が高く、したがってそれを集計した社会全体の幸福も最大化されるだろう。個人の自由と彼自身の幸福、そして社会全体の幸福を、『自由論』におけるミルはこのように約束された調和――マリアージュとして描いたのであった。

だが本当に? まずミルは『自由論』においても、このように自由を保障すべきなのは自分で自分の欲望を理解し、それに対して配慮することのできる「大人」に限定されると指摘している。判断力において未熟な子供が間違いなく存在する以上、彼らに対しては社会の側からの積極的な干渉と配慮が、むしろ要請されることになるだろう。さらに『代議制統治論』においては、一方で選挙を通じた民主政をもっとも優れた政体と主張しながらも、その関与範囲を限定し、議会が評価する対象である原案の作成は官僚などの専門家に独占されるべきだとすら主張しているのだ。いったいミルは、人びとの自由を信じたリベラリストなのだろうか、専門的知見への服従を主張する権威主義者なのだろうか。

ミル自身にこのような二面性があることは、つとに指摘されてきた(ここでの議論について、直接は谷口功一「ミル・代議制・中国」、井上達夫編『立法学のフロンティア』一巻所収、ナカニシヤ出版、2014年を参照している)。人びとの自由と幸福が一致しているのであれば、そもそもなぜ代議制が必要なのだろうか。さまざまなアジェンダに対して民意の判断が直接に示される直接民主政ではなく代議制が主張されている背景には、代表性と専門性、すなわち人びとが現実に支持しているという性質と、客観的に正しいと評価されるとか、したがって理想的な状況――それを「理想的発話状況」と呼びたければ呼んでも構わないが――においては人びとからも支持されると期待することができるという性質とのあいだにある距離が、当初から想定されていたと考えることができるだろう。

その両者を適切に使い分けることなしには、われわれの幸福が真に実現することはない。なぜなら自分自身の幸福のありかを適切に理解することが不十分にしかできない人間は(すでに指摘したとおり)存在するし、われわれ自身もその例外ではないかもしれないというのが、ミルの二面性をつなぐ要素なのである。ある人が自分の家計程度については十分な判断能力をもっているとして、だから国家財政についても適切に判断することができると、われわれは自信をもっていえるだろうか?

政治学者の待鳥聡史は、たとえばアメリカの連邦レベルにおける民主政が、2年周期で短期的な民意の変動を受け止める下院、6年周期で安定と熟慮を体現することを期待された上院、その中間の4年周期で執政を担当する大統領という三種の異なった周期と、それぞれに配分された権限の組み合わせで成立していることを指摘している(『代議制民主主義―「民意」と「政治家」を問い直す』中公新書、2015年)。

法学者の一種である筆者の観点からはさらに、拒否権ないし再考を促す権限としての違憲立法審査権を配分され、終身任期を保証された連邦裁判官をこの構造に加えることができるだろう。民意に近いほど短期的で積極的な権限をもち、遠ざかるほど長期的・専門的な観点に基づく消極的なチェック権限に特化していくという傾向を、そこに見てとることができるはずだ。

代表性と専門性が衝突するとき

そして、この代表性と専門性が衝突する典型的な状況こそ、危機に他ならない。そこでは、社会を構成する個々の人間がそれぞれの幸福をめざした行為と、彼らを集合的に考慮した幸福の最大化をめざした行為とが、調和しないからである。

古典的な危機としての戦争を、まず考えてみよう。戦場に立ち、敵の弾丸に身をさらすことはそれ自体が兵士個人の生命に対する危険であり、彼自身にとってただ一つのかけがえのない生命を失うリスクがそこに内在している以上、忌避すべき状況だと考えることができるだろう。その可能性がどれだけ低くとも、戦場から去れば少なくともその部分のリスクをゼロにすることができるのだから、逃亡するほうが必ず賢明だとすらいうことができるかもしれない。だからこそ、自然状態から必然的に生じる死の恐怖を免れるためにすべての人が社会契約に同意し、国家という名のリヴァイアサンに服従することを選ぶはずだと説いたホッブズは、迫り来る死の恐怖から逃れるために兵士が戦場から逃げ去ることは正当である(あるいは少なくとも刑罰をもって批判することはできない)と同時に主張せざるを得ないのであった。

だがもちろん、すべての兵士が個人として賢明なリスク計算に従って戦場を逃げ出してしまうならば戦争は成り立たず、彼らを含む国民全体を死の恐怖から保護するはずだったリヴァイアサンが、まず死を迎えることになってしまうだろう。それは同時に個々人を再び死の可能性に直面させる(あるいは少なくとも自分たちによってコントロールできない他のリヴァイアサンの暴力にさらす)ことを意味するに違いない。それを防ぐためには、国民の一部たる兵士に個人としては賢明でない行動を強いる必要がある、のではないだろうか。ここにおいて集団と個人の合理性、あるいは前者の根拠となる専門性は、衝突を迎えるのだ。

同様のことは、現代的な危機としての疫病についても指摘することができるだろう。本当かどうかわからないが、新型コロナウイルス問題による感染爆発の危機が指摘され封鎖される可能性があった武漢から、感染した可能性があったにもかかわらずさまざまな手段でそれを隠蔽し、航空機で他の地域へと逃れた個人がいたという。それによって彼は、感染者がおらず医療資源に余裕のある地域で手厚い治療を受けて回復することができたというのだが、同時にそれがウイルスの封鎖を失敗させ、感染の危機を領域外へと拡大してしまった可能性があることも間違いない。患者個人にとっては合理的であり得る選択により集団としての選択が失敗に追いやられる危険が、そこには隠れている。

ミルの二つの顔が示唆する問題は、このようにわれわれ一人ひとりがもつ独立した個人という存在の相と集団の一員としての相をどのように調和させることができるか、この二つが対立する危機を適切に管理するためにはどのような統治体制を構築する必要があるかというものだったのである。

リヴァイアサンと独裁官

われわれはこの問題に対する典型的な回答を、二つの方向に求めることができるだろう。

第一は、個々人を単位とする自由と幸福のマリアージュが失敗した以上、それは集団的に――つまりリヴァイアサンの登場によって解決されるしかないというものである。戦争における勝利をめざして国家理性への服従がすべての国民に要請されるように、集団的な観点から算出された最善の選択を実現するための方策への服従が強制されることに、そこではなるだろう。広範囲で義務的な体温検査、都市封鎖と移動の禁止、隔離と治療の強制といった強力な手段を次々と繰り出し、協力しないもの・違反したものを暴力的に排除していくという中国政府の選択は、この方向性に沿ったものだと評価することができるのではないだろうか。

そしてわれわれは、この処方箋を安易に否定することはできない。それは個人の自律性や人権といった理念に反していると批判する論者もいるだろうが、そもそもそれらが調和的に機能する状況は危機ではないのである。「冷たい方程式」を自由と幸福のマリアージュが解くことはできないと、われわれはまず認識する必要があるだろう。

ではそれでよい、のだろうか。おそらくそうではない。それはむき出しのリヴァイアサンが必要最低限の暴力を動員することには易々と成功する一方、必要以上の暴力を行使しないインセンティブをもたない点が問題となるからである。そしてリヴァイアサンそれ自体には、行使された暴力の正当性を問いなおす制度も動機も内蔵されていないことを、われわれは問題として指摘するべきだろう。

するともう一つの方向性は、それらを備えながらも十分な力を行使できる存在、責任を問われるリヴァイアサンを創り出すことになるだろう。その意味で、共和政ローマにおける独裁官制度に注目を促した宇野重規の指摘(「新型コロナで緊急事態宣言か。『独裁官』と危機の民主主義」『論座』2020年3月8日、https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020030800001.html)は、まさに正鵠を射ていることになるはずだ。だが同時に重要なのは、そこで構成された独裁的権力を民意から遮断すること、個々人の判断ではなく集団としての判断にのみ従属させるために専門性が機能するよう保障することにあるだろう。

先述のとおり、代議制とはそもそも民意を迂回させる装置、民意とその実現のあいだにさまざまなタイムラグを設けることをその本質的特徴とする政治体制だと考えることができる。不要に煽られてマスクやトイレットペーパーを買い占めてしまうような意思の弱い現実のわれわれの民意を、さしあたり、そしてさしあたりにかぎって社会的決定から疎隔することが、危機を超えて自由と幸福をあきらめないための方途なのではないだろうか。

「お願い」のシステムを超えて

おそらくはここにおいて、わが国におけるいくつかの問題点を指摘することができる。第一にそれは、専門性を担当するセクターの不在と呼ぶべきだろう。疫病対策については、アメリカのCDC(疾病予防管理センター)のように専門家を集め安定的に機能させる基盤が十分に成立していないことが対応の遅れや不足を招かなかったかは、十分に検証されるべきだろう。

第二に、専門的決定を民意から遮断するための機構が十分に整備されていないこと。それどころか、むしろ1990年代以降の政治改革を通じて民意が政治へと反映されやすい制度の構築がめざされてきたために――もちろんそれには一定の理由と正当性があるのだが――、全体として危機に対応した制度にはなっていないことに注意する必要があるだろう。

第三に、危機を平時から切り離し、例外として例外の地位に押し込めるための法制度が十分に整備されていないこと。これらの結果として、全体として平時の法・社会システムのまま、むしろ民意に対して脆弱な政権担当者に権限が集中し、法外の手段としての「お願い」によってさまざまな対応が行なわれるという状況を作り出すことになったのではないだろうか。このような問題を克服するためには、平時の法システムでは対処しがたい状態の発生をあらかじめ想定し、適切な権限移譲と民意の遮断を実現する危機法制を実現することが必要だと考えられる。

ただし、その内容についてはやや補足が必要だろう。古典的な危機としての戦争や災害においては、交通の途絶などの理由によって議会に議員が集まることができず、それを補うために行政府へと権限移譲することが想定されているのであった。このため、移譲した権限が濫用されたり恒久的に権限を独占するための体制変更に使われないようにするためにはどうすればいいか、どのような条件で権限を復帰させるかといった論点が議論の対象となっていたといえるだろう。だが現代のわれわれが直面しているのはどちらかといえば、災害や限定的な武力紛争により一部の地域との連絡が途絶するとか、個々の議員との連絡は維持されているが一部が集まれない・集まってはいけないという事態だろう。

今回の危機においても感染症が大きなリスクとなる一部の議員が出席を差し控える事態は生じたし、大人数が狭い空間に密集して喋る・飲食するなど濃厚接触が発生するイベントは差し控えるべきだとの政府の要請に対し、では国会を開いていていいのかと揶揄する声はあった。だがここで問題とされているように、物理的に空間を共有することが危機における一定のリスクとなっているとき、その解決としては古典的な議会の停止ではなくバーチャル化、オンライン会議や電子投票の活用が提示しうるだろう。それによりわれわれは、危機においても可能なかぎり政府に対する民主的統制を確保し続けることができるのではないだろうか。

もちろん、たんにオンライン化するだけではなく、議事整理権限を内閣に与えて迅速に法案等が審議できるようにするなどの考慮も必要かもしれない。しかしいずれにせよ、とりあえずは国会法や議院規則のレベルで相当の対応が可能だと考えられるのではないだろうか。

災害や疫病という新たな危機に対応した新たな制度を構想すること。それが――現行憲法に対する評価の如何にかかわらず――現在求められていることなのである。

and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.

――John Donne, MEDITATION XVII.

※無断転載禁止

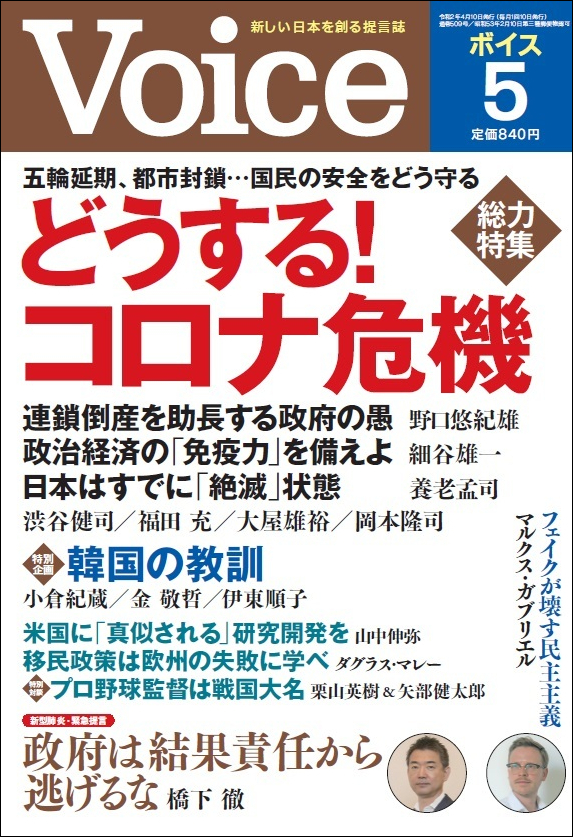

掲載号Voiceのご紹介

<2020年5月号総力特集「どうする!コロナ危機」>

- 野口悠紀雄/連鎖倒産を助長する政府の愚

- 渋谷 健司/「日本版CDC」設立で国を守れ

- 福田 充 /新型肺炎、緊急事態宣言を恐れるな

- 大屋 雄裕/自由と幸福の相克を乗り越えられるか

- 岡本 隆司/日中韓の差を生む「歴史の刻印」

- 細谷 雄一/政治経済の「免疫力」を備えよ

- 養老 孟司/日本はすでに「絶滅」状態

<ご購入はこちらから>