新型肺炎、なぜ緊急事態宣言発令は遅れたのか

感染症、自然災害、戦争、テロリズム――。日本は総合的な危機管理能力を高めよ

日本のインテリジェンスが問われている

中国において「新型コロナウイルス」による肺炎が最初に確認されたのはいつか。昨年2019年11月か、12月かという不明瞭な状態で、この問題は発生し、推移した。中国湖北省武漢で原因不明の肺炎が発生しているという事態から、その原因がコロナウイルスである可能性が指摘され、ついに「新型コロナウイルス」という呼び名で世界に認知されるまで、初期の貴重な時間が、「静観」という態勢で浪費された。これこそが新感染症が発生したときの最初の課題である。

具体的には2019年12月中旬から2020年1月中旬にかけての約一カ月間、日本政府は、内閣官房は、外務省は、厚生労働省は何をしていたか。この間に、武漢で発生している状況、原因不明の感染症の特性、日本まで感染が拡大する可能性について、情報収集し、分析して評価するというインテリジェンス活動が十分になされていたかどうか、検証されねばならない。

戦争やテロ対策などの安全保障の分野で語られがちな、このインテリジェンス活動は、感染症のパンデミック(世界的大流行)をはじめとして、気候変動などの環境問題、グローバルな経済危機など、多様で大きな「危機管理」の全体をカバーするものでなくてはならない。戦後日本は欧米先進国と比べて、つねにこうした安全保障におけるインテリジェンス活動や危機管理の弱さが指摘されてきたが、それは戦争やテロリズムに限ったことではなく、こうした感染症の発生と流行においても同様のことである。インテリジェンス活動の弱さこそが日本の危機対応の遅れに直結することを、今回の新型コロナウイルスにおいても肝に銘じる必要がある。

中国が初期において感染拡大状況を世界に向けて積極的に情報発信しなかったこと、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスの感染拡大について過小評価した発表を続けたことなどによって、世界各国と同様に日本も初動対応が遅れた。こういうときにこそ、海外で発生している事態を冷静に分析する独自のインテリジェンス能力が問われるのである。

「中程度脅威」への対策が不十分だった

古来、人類はさまざまな細菌、ウイルスの感染症と戦ってきた。ペスト、天然痘、コレラ、結核、スペイン風邪など歴史的な「過去」の存在となった感染症から、戦後から現代にかけて流行したAIDS(HIV)、SARS、豚インフルエンザ、MERSなど、日本もグローバリズムによる国際化の流れとともにこうした感染症の被害に遭い、かつそれらを乗り越えてきた。

2009年に世界的に流行した豚インフルエンザの日本国内感染を受けて、日本は2012年に新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定し、新型インフルエンザなどの新感染症への対策を強化してきた。内閣官房では2012年に新型インフルエンザ等対策有識者会議が開催され、感染症などの専門家による対策の検討が始まった。2020年現在も継続されており、筆者も委員を務めている。また厚生労働省のなかにも新型インフルエンザ対策に関するさまざまな有識者会議、委員会が設置され、多角的な視点から新型インフルエンザ等の新感染症に対する検討や訓練が繰り返されてきた。新型インフルエンザ等の新感染症に対するスキームは確立されてきていたのである。

日本政府はかつて、新型インフルエンザの強毒性に対して死者最大64万人と想定していた。高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)の病原性が重度の場合、日本国内の入院患者数が約200万人、死者数が約64万人という想定である。この死者64万人という数字は、南海トラフ巨大地震の最大死者想定である32万人の倍の数字だ。日本国内の危機のなかで最も大きな死者数を想定した危機こそが、この新型インフルエンザの強毒性、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)だったのである。

この死者64万人という脅威は、「つねに最悪の事態を想定する」危機管理の原則からいえば理にかなったシナリオであったといえる。反対にいえば、この強毒性の脅威があったからこそ、緊急事態宣言による私権の制限までをも含めた新型インフルエンザ等対策特別措置法は、2012年に民主党政権において成立したのであった。それ以後、内閣官房や厚生労働省にとっての長年の新感染症リスクの焦点は、真の危機事態といえるこの強毒性のパンデミックにどう対応するかという一点に集中していた。

同時に厚生労働省は、平常時の医療体制において季節性インフルエンザや結核などの感染症とつねに向き合い、マネジメントしている状態である。こうした季節性インフルエンザによって毎年たくさんの命が失われているが、これはすでに日本国民にとって「アクセプタブル・リスク(受容可能リスク)」となっている。

この究極の危機事態である強毒性新型インフルエンザを100、日常的な季節性インフルエンザを0と考えるとしたら、内閣官房や厚生労働省は0か100かの対応を想定してつねに準備を進めてきた。だが、今回の新型コロナウイルスのようなその中間にある30や40といった、感染力は強いが毒性は弱いという中程度のリスクである「中程度脅威」に対して想定やシナリオ、対策が十分ではなかったといわざるをえない。これが今回、政府のいわば内閣官房や厚生労働省の新型コロナウイルス対策が混乱した決定的な原因だと考えられる。このような「中程度脅威」の新感染症が発生した場合、強毒性新型インフルエンザの対応に寄せて「ハード」管理戦略を構築するのか、季節性インフルエンザの対応に寄せて「ソフト」管理戦略で乗り切るのか、その検討が十分でなかった。

新感染症に対する危機感の欠如

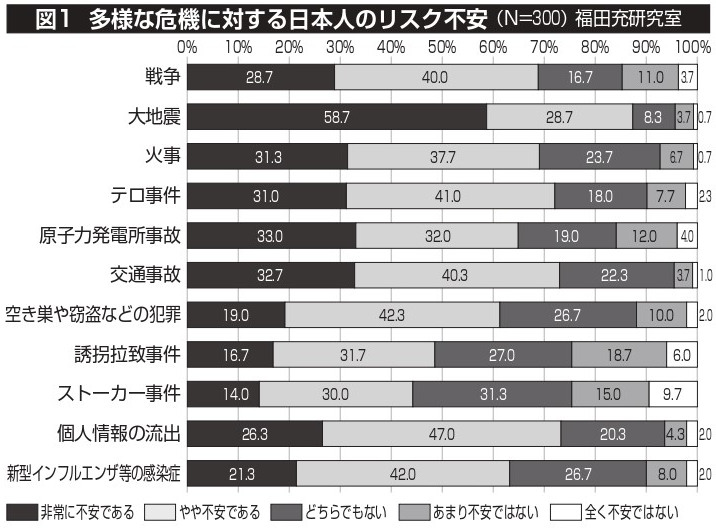

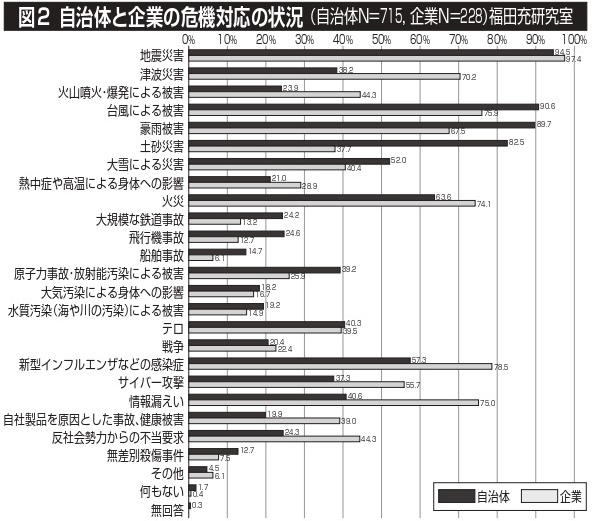

政府と同様に、日本人個人も、自治体も、企業も、新型コロナウイルスのような新感染症への対策は遅れていたのである。そのことは次なる課題として決して忘れてはならない。

・福田 充(2010)『リスク・コミュニケーションとメディア~社会調査論的アプローチ』(北樹出版)

強権的な対策を嫌うメディアと世論

危機管理における「インテリジェンス」の次の機能は「セキュリティ」である。新型コロナウイルスのような新感染症が外国で発生した場合に、まずセキュリティ対策としてせねばならないことは水際対策である。出入国管理における検疫、防疫体制の確立と、人の移動規制がその中心となる。しかしながら、日本の出入国管理の検疫、移動規制は後手に回ったといわざるをえない。これは中国など諸外国との関係への配慮と、人権・自由を考慮した結果でもあり、水際対策を徹底するためのこうした課題について平常時からの合意形成が必要である。

初動において、武漢在住の在留邦人のためのチャーター機派遣や、クルーズ船対応などは、細かい戦術レベルの対応としておおむね間違っていなかった。しかし、こうした目につきやすい、絵になる事象にテレビや新聞を通じて国民の耳目が集中したことによって、本来はもっと重要である出入国管理の検疫と移動規制の水際対策の本筋に資源が割かれなかったことのほうが問題である。

しかしながら、いずれ国内に感染症は入ってくるものであり、水際対策は完全なものではない。水際対策を強化することによって、感染症が入ってくることを遅らせ、大量に流入することを防ぎ、その間に国内の感染症対策を強化する時間稼ぎをするのが目的である。

日本政府がやらねばならなかった最も重要な施策は、新型コロナウイルスにどのような法制度で対応するか、という点である。1月下旬からの日本政府の検討も、国会での議論もここに集約された。新型コロナウイルスへの法的対策の選択肢は大きく分けて二つであった。一つ目は、新型コロナウイルスを感染症分類でいうところの「指定感染症」とすることで感染症法によって対応するアプローチである。二つ目は、新型コロナウイルスを最初から「新感染症」として指定し、新型インフルエンザ等対策特別措置法で対処するアプローチである。このどちらにするか、1月下旬の段階で決断が必要であった。安倍政権は、前者を選択した。新型コロナウイルスを指定感染症として、感染症法による対策を2月1日施行で開始したのである。

なぜそういう意思決定がなされたか。先述したように、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、緊急事態宣言によって外出停止や学校の休校、イベントの中止などが指示できるなど、私権を制限することが可能なきわめて強い法律であり、「伝家の宝刀」である。これを最初から導入することを表明すれば、国民やメディアから批判や反発が発生し、感染症対策が遅れることを危惧した可能性が高いと思われる。

二点目は、新型コロナウイルスの特性から、感染力は強いものの強毒性ではなく、致死率はそれほど高くないという分析によって、強毒性を想定した新型インフルエンザ等対策特別措置法でなくても対応できる、と判断した可能性もある。

三点目として、実際に過去の事例においても2003年のSARS、2006年、2013年の鳥インフルエンザ、2014年のMERSも指定感染症として感染症法で対応できた経験から、今回の新型コロナウイルスも前例にならって指定感染症で乗り切れると判断した可能性もある。

理由はどれであれ、結果的に新型コロナウイルスが指定感染症となったことで、弊害が発生した。その一つは、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて、内閣官房や厚生労働省で準備、運営されてきた有識者会議、委員会などのメンバーや知見、対策のスキームを、今回そのまま使うことができなくなったことである。それができれば、もっとスムーズな危機対応が可能であっただろう。そうしなかったことにより、アドホック(暫定的)に事後的な新型コロナウイルス対策会議が設置され、有識者会議も新しく準備され、これまで蓄積されていた有意義な知見や対策が十分に活かされなかった。このことが、初動において新型コロナウイルスの危機対応が混乱した原因の二つ目である。

結果論ではあるが、3月に入り、結局のところ安倍政権は新型インフルエンザ等対策特別措置法で新型コロナウイルスに対応できるように法改正を行ない、新型コロナウイルスにおいても緊急事態宣言が出せるようになった。一カ月後の3月にこれができるのであれば、なぜこれが1月下旬にできなかったのか、この時間のロスが対策の遅れに結び付いたことは間違いない。

危機管理とは「最悪の事態を想定すること」であり、「空振り三振はしても見逃し三振はするな」が鉄則である。未知の感染症に対しては、初動において最悪の事態を想定し、強めの対策をとることで感染拡大を防ぎ、その感染状況が弱まってきたら対策を解除していくというアプローチが望ましい。それを阻んだのは、緊急事態宣言など強権的な対策を嫌うメディアや世論と、そのメディア報道や世論の動向を過剰に気にする政権とのあいだで発生した、いわゆる「ハリネズミの恋愛」の状況であり、このような事態こそ危機管理の効果を失わせるものである。

トリアージ体制への移行が必要

感染症パンデミックに対する危機管理上の「ロジスティクス」にあたるのが医療体制の構築であり、医療の実践である。大災害や感染症のパンデミックにおいて、患者が急増することで医療機関の収容能力や対応能力を超える事態のことを「医療サージ」と呼ぶ。医療サージが発生すると、本来助けることができるはずの患者の命を救うことができなくなることで死者数が増加する。よって、大災害や感染症パンデミックにおいて避けなくてはならないのが、この医療サージの発生である。平常時に求められる医療機関の数や対応能力は限定されており、医療資源は有限である。その平常時の医療資源のまま、大災害や感染症パンデミックに対応せねばならない状況では、優先的に治療を施す対象を選定するトリアージが不可欠である。

新型コロナウイルスのパンデミックにおいても、こうした医療サージ、医療崩壊の発生を防ぐためにはトリアージを実践することで、重症化リスクの高い患者を優先的に治療できる体制を維持せねばならない。感染拡大の初期段階においては、感染症指定病院だけで対応が可能であり、一般病院などにおける院内感染を防止するためにも、感染症指定病院だけでの対応に限定することに有効性がある。だが、感染爆発が発生した場合には、感染患者のすべてを感染症指定病院だけで診察、治療することができなくなり、医療崩壊が発生する。感染爆発が発生した場合には、新型コロナウイルスを治療できる感染症指定病院は極力、重症化リスク患者への治療だけに集中させ、軽症者や未発症感染者への対応は一般病院に振り分けられる政策的なトリアージ体制に移行することが必要である。そのためには、感染拡大の中期以降はPCR検査(微量の検体を高感度で検出する手法)と診察のあり方を見直すべきである。

健康や流言へのリテラシー向上を

危機管理における「リスクコミュニケーション」の重要性は、新型コロナウイルスにおいても変わらない。感染症の蔓延を防ぐために、市民がなすべきことを社会教育するために、内閣官房や厚生労働省は自治体やメディア、市民に対して有効なリスクコミュニケーションを展開せねばならない。

とくに市民に対しては、手洗い、除菌、うがい、咳エチケット、マスクの使用の励行により飛沫感染や接触感染を防ぐことは感染症対策全般にきわめて重要であり、個人の感染リスクを下げる重要なリスクコミュニケーションである。こうした健康に関する個人のヘルスリテラシーを高めるためのコンテンツを、テレビや新聞、雑誌、インターネット、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)、チラシ、OOH(屋外広告)など多様なメディアで展開するマルチメディア・アプローチが重要となる。

社会において感染症のクラスター(感染集団)をつくらないためにも、市民へのリスクコミュニケーションが不可欠である。実際に日本国内でもクラスター化した、比較的狭い密閉空間であるライブハウス、スポーツジムなどの施設の利用を避けることを社会的に周知することも重要である。満員電車や会社の狭いオフィス、学校の教室での感染拡大によりそれらがクラスター化することを避けるための、在宅ワークの実施や学校の休校措置は感染症対策においては一般的な手法である。なぜそれが必要であるのか、市民の協力を得るためにも、政府や厚生労働省による丁寧な説明が求められる。

流言発生だけが原因ではなく、感染拡大防止のために必要とされるマスクや除菌剤などが市場からなくなったことには、一定の合理性が認められる。やはりこれも一定期間のあいだに大量の人が一気に購入することで発生する市場の需給バランスの混乱である。こうした危機事態において必要品を慌てて買い占めるのではなく、平常時から少しずつ備蓄しておくことが重要であり、これも「エシカル消費(倫理的消費)」として、市民への社会的教育が求められる。

こうした市民のヘルスリテラシーや、流言などに対するメディアリテラシーを高めるためのリスクコミュニケーションの構築が今後の課題であろう。

オールハザード・アプローチを実践せよ

新型コロナウイルスのような新感染症に対して、社会は先述したようなハード管理戦略(社会統制を強化して経済的損害が発生しても早期終息をめざす戦略)をとるのか、ソフト管理戦略(経済的損害が発生しないよう社会統制は行なわずある程度の死者の発生を容認する戦略)をとるのか、社会的議論を行なうことによって、民主主義的な合意形成が必要不可欠である。ある程度毒性の高い新感染症のパンデミックにおいては、死者数と経済的損害はトレードオフの関係であり、その中間的対応や合わせ技に効果はない。本来、この合意形成は危機が発生している最中ではなく、平常時において時間をかけてじっくりと冷静にかつ合理的になされるべきである。

そうすることで、平常時から、新感染症パンデミックに対する自治体や企業、学校、病院などにおける対策は始まるのである。とくに、新感染症パンデミックが発生した状況下でも、こうした自治体や企業、学校、病院が業務継続できるようにするための感染症対策のBCP(Business Continuity Plan:業務継続計画)の構築が必要である。企業は社員や職員が出勤できなくなった場合にどのように在宅ワークを継続できるか、どのように電気、ガス、水道、通信などのライフラインを維持し、鉄道・バス・航空機などの交通機関の運行を維持することができるか、その対策を整備せねばならない。休校措置となった場合に学校はどのように授業や試験を継続するか、オンライン授業などの整備を進めねばならない。日本の自治体や企業のBCPは、自然災害対策に偏重している傾向があり、感染症に対するBCPの構築が求められている。

こうした危機事態を克服するために必要なテクノロジーとして、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、ビッグデータ、ドローン、ロボティクスなどのイノベーションを活用した感染症対策も必要だ。危機管理におけるイノベーション・テクノロジーの活用が喫緊の課題である。

さらに研究という分野での課題を挙げるとするならば、新感染症パンデミックに対して①感染症学などの医学だけでなく、②公衆衛生学、③公共政策学の三つの学問領域が連携して対応して初めて、新感染症の医学的、感染症学的分析や、社会における公衆衛生学的な対策の構築、自治体や企業、学校などの対応を公共政策学的に連動させることができる。日本の感染症対策について考えるとき、感染症学などの医学は国際的に見ても発展しているが、公衆衛生学はまだ発展途上であり、さらにいえば感染症対策の公共政策学は未発達であるといわざるをえない。危機管理学は、この公共政策学に近い立場であるが、今後、新感染症に対する公共政策学、危機管理学の構築が必要である。

今回設置された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、感染症学研究者として優秀な専門家が多数招集されているが、このなかに公共政策学、危機管理学の専門家はほぼいないという状況である。そのため、専門家会議において学校の休校措置や社会政策に関する議論はなされていない、という実態も明らかとなった。日本政府は、専門家会議に対して感染症の特性や医療体制の具申を求めるだけで、社会政策に関する判断はこうした学術的根拠なく政策決定しているように見える。

新感染症に対応する危機管理学も、これまで述べてきたとおり、危機管理学を構築する五つの機能である、①インテリジェンス、②セキュリティ、③ロジスティクス、④リスクコミュニケーション、⑤イノベーションのそれぞれについて具体的政策化が求められる。

新感染症パンデミック対策についても、インテリジェンス活動は有効に実践されているか、セキュリティは構築されているか、ロジスティクスは展開されているか、リスクコミュニケーションは有効に機能しているか、イノベーションは十分に活用されているか、総合的にマネジメントされなくてはならない。新感染症だけではなく、自然災害や原発事故、テロリズムやミサイルなどの国民保護事案、戦争などの安全保障、情報セキュリティにおいても、オールハザード・アプローチによって危機管理を実践するとき、この五つの機能が必ず必要となるのである。

※無断転載禁止

掲載号Voiceのご紹介

<2020年5月号総力特集「どうする!コロナ危機」>

- 野口悠紀雄/連鎖倒産を助長する政府の愚

- 渋谷 健司/「日本版CDC」設立で国を守れ

- 福田 充 /新型肺炎、緊急事態宣言を恐れるな

- 大屋 雄裕/自由と幸福の相克を乗り越えられるか

- 岡本 隆司/日中韓の差を生む「歴史の刻印」

- 細谷 雄一/政治経済の「免疫力」を備えよ

- 養老 孟司/日本はすでに「絶滅」状態

<ご購入はこちらから>