「日本版CDC」設立で国を守れ

悠長な空気が一変して、対策に躍起になっている英国。世界各国が戦時下とも言えるような国家的危機に陥るいま、新型コロナを教訓に、国家安全保障としての保健医療を考えるとき

街から人が消えたロンドン

イースター三週間前の日曜日は英国の母の日だ。今年は日本の春分の日を含む連休中の3月22日がそれにあたった。例年であればプレゼントや花束を求める買物客でロンドンの街は賑わう日だ。

しかし、今年は街には全く人の姿がみえない。ボリス・ジョンソン首相はこの日、「お母さんの安全のために、新型コロナウイルスを広げてはならない。今日は会いに行かずに家にいるように。お母さんへは電話などで連絡をして下さい」と述べ、国民に家に留まるように要請した。週末からパブやレストランは閉店、地下鉄やバスも間引き運転、街からはトイレットペーパーやパスタがなくなった。日ごろマスクをするアジア人を揶揄していたロンドンっ子が、マスクして神妙な顔をして急ぎ足で歩いているのは異様な光景だ。

そして翌3月23日午後8時30分、ついにジョンソン首相は全国民に向かってロックダウン(都市封鎖)を宣言した。

イタリアをはじめ欧州での急速な蔓延を尻目に、3月上旬までの英国の新型コロナウイルス対策は対岸の火事をみるかのごとくのんびりしたものであった。報告感染者数も少なく、主席科学顧問のもとに集まった精鋭の科学者たちによる対応シナリオは完璧のはずだった。死者が10名になった3月12日の首相記者会見では、リスクの少ない若者らに自然感染を緩ゆるやかに広げていく戦略が披露され、科学的分析に基づき学校閉鎖や大規模イベントの中止はしないと宣言した。

しかし、この戦略では急激な患者の増加に対応できないことが批判され、翌週3月16日には、早々に大幅な方針転換が打ち出された。そして、症状のある人は自宅待機、高齢者の外出自粛、イベント中止、学校閉鎖が立て続けに打ち出されると、街から一気に人が消えた。

方針転換後の英国はまさにスクランブル体制で、国家を上げて次々に大胆な政策を打ち出している。首相をはじめ各閣僚は、首相官邸で毎日記者会見を開いている。これまでの遅れを取り戻すべく、急ピッチで医療体制の確保や大規模な経済支援策を打ち出した。

政治化したパンデミック

2019年12月31日に肺炎症状を合併した感染症が中国から初めてWHO(世界保健機関)に正式に報告された。実際には11月から散発例があったようだが、それは中国国内で封印されていた。この初動の遅れが響いたのか、中国が世界に公表したときには、すでに武漢では爆発的な流行期に入っていた。

その後の中国政府の動きは凄まじかった。人口1100万人の武漢全体を文字通り封鎖したのだ。他の大きな都市でも迅速に都市封鎖を行ない、可能なかぎりの強権的な介入を行なった。SARSやH7N9インフルエンザの経験から蓄積されたノウハウがここで大いに生きた。サーベイランスネットワークを駆使し、検査体制を拡大させて、感染者はスマホアプリで追跡をした。医療対応も迅速だった。重症肺炎のための治療施設をフル稼働させ、感染者の隔離病棟を確保し、緊急医療チームを総動員した。さらに、多くの臨床試験を開始した。中国の科学者は、驚くべきスピードで『ランセット』『ニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』といった一流医学雑誌に次々と論文を掲載している。

『ランセット』誌編集長のリチャード・ホートンは、「2003年のSARSのときには、中国政府はその危険性を隠し続けたことで批判の嵐にさらされた。しかし、2020年になって中国の新しい世代の科学者はそのときの教訓を生かした。感染が広がる多大な重圧のなか、母国語ではない言葉で論文を書く時間をみつけ、何千キロも彼方の国の医学雑誌に投稿し続けた。彼らの迅速かつ緻密な研究は世界への緊急警告であった。われわれは彼らに大いに感謝しなければならない」と述べている。

1月24日の『ランセット』誌には、中国から新型コロナウイルスの41症例の臨床症状の詳細が報告された。このころには、すでに日本、韓国や他のアジアの国にも感染は拡大していた。もちろん、病院に運ばれた症例であるために重症者が多いのだが、それでも重症例は人工呼吸器などを用いた集中治療が必要であり、場合によっては急速に呼吸不全を起こし、死に至ることが記されていた。さらに、死亡者が急増すること、防護服が必要なこと、疑わしき症例には検査を徹底すること、そしてパンデミックの可能性が高いことなどが警告されていた。その後、2月初めには感染拡大はピークを超え、やがて中国では収束に転じたとされる。

しかし、欧米の研究者たちはこの中国からの警告をなぜか無視し、2月後半から3月前半に欧米で感染が拡大するまで適切な手段を講じなかった。そして、それは世界のパンデミック対応の軸となるべきWHOへの国際的な対応も同様であった。

わが国を含め、「WHOは中国へ肩入れをしすぎている」「パンデミック宣言が遅すぎる、中国の感染が収束しそうなころにパンデミック宣言をした」などの批判が湧き起こった。しかし、いまの時代に感染状況をそうそう隠せるものではない。また、後述するように、WHOは当初から一貫して伝統的なパンデミック対応を繰り返し提案していたのだった。

今回のパンデミックほど、政治化されたものはないかもしれない。米国は大統領選挙や米中対立、日本は東京五輪開催、英国はブレグジット移行など、各国大きな政治・外交課題を抱えたなかでの国家危機である。国内および世界の政治情勢が新型コロナウイルス対応に大きく影響を及ぼした。その後、各国は国際協調をかなぐり捨て、独自の対応に走った。

やるべきことはほぼ決まっている

新型コロナウイルスは他のウイルスに比べて厄介だ。普通のウイルスは症状が出たときがもっとも感染しやすい。しかし、新型コロナウイルスは、咳、発熱、息切れなどの症状が出る前から感染性があるのだ。つまり、感染をしていてもそれに気づかないうちに、他人に感染を広げてしまう可能性がある。

さらに、病気が治ったあとにもウイルスを数週間程度排出する可能性もあることが指摘されている。また、ウイルスはくしゃみで飛んだ飛沫が金属やプラスチックの表面に付着すると三日も生きながらえることができるし、空気中でも数時間生存することが可能だ。スマホやドアノブなどを触ることで感染するし(接触感染)、狭い閉じた空間での会食やカラオケなどでも感染する(飛沫感染)。それゆえに、よく耳にする個人でできる予防は、「手を頻繁に洗う」「密室・密集・密接の三条件を避ける」であり、まさにこのウイルスの特徴に鑑みたうえでの対応策なのだ。

しかし、個人個人が予防を試みても、免疫がない集団ではウイルスが広がっていくことは避けられない。新型コロナウイルスを含めてパンデミックへの対応は特別なことはなく、ほぼやることが決まっている。過去何十年もの経験に基づいて、WHOは初期から同じことを言い続けている。つまり、「検査」、そして「感染者とその接触者の隔離」である。これはどのようなパンデミックでも大原則だ。昔からある地道な公衆衛生的対応に尽きるのだ。その後は適切な「社会的隔離」だ。つまり、外出禁止、在宅勤務、休校、イベント中止、レスランの営業停止などである。

しかし、今回の新型コロナウイルス対策においては、各国のリーダーたちは感染フェーズを考慮せずに、渡航制限、国境封鎖や休校などの目に見えやすい施策を行ない、かえって社会経済状況を混乱させてしまううえに、感染対策に大きな効果をもたらさない場合が散見されている。たとえば、渡航制限や国境封鎖などの水際対策は、多くの場合感染流入を防止することはできない。ごく初期には感染流入を少しだけ遅らせることは可能かもしれないが、すでに国内感染が広がっている場合にはほぼ効果がない。

また、休校は過去のインフルエンザ流行の経験から感染ピークの前がもっとも効果がある。しかも新型コロナウイルスの場合、子供の感染が少ないことが示されており、日本が感染初期に突如実施した全国一斉休校は、感染防止には大きな効果はなかったと考えられる。もちろん感染性や致死率などウイルスの特徴によって異なるが、パンデミック時にやるべきことはほぼ決まっている。

まず、初期には少数の感染者を検査で探し出し、隔離によって感染の拡大を防ぐ。シンガポール、香港、そして台湾が封じ込めにいまのところ成功しているのは、徹底的にこの「検査と隔離」を行なったからである。この際に必要なことは、WHOのテドロス事務局長が力説したように「検査、検査、検査」である。どのくらい感染が広がっているかわからなければ、現在の感染フェーズの把握ができず対策も立てようがない。

次に、封じ込めが難しくなり感染爆発が起こりうる段階では、都市封鎖などをして時間を稼ぎ、できるだけ急激な感染者の増加を遅らせ、そのあいだに医療体制を確保する。多くの感染者は風邪症状程度で治るのだが、高齢者や糖尿病などの持病をもっている人は重症化するリスクが高いために、医療負荷が高い。そのため、世界の医療関係者がもっとも恐れていることは、封じ込めが失敗し感染爆発が起こったときに、重症者で病院があふれてしまい、医療崩壊が起こることだ。

新型コロナウイルスの感染力は高く、倍々ゲームで次々に感染者が増えていく。これが、イタリアなどでいままさに起こっていることである。感染者を把握せず、数週間対策が放置されているうちに水面下で感染爆発が起こっていた。そのために、気付いたときには時すでに遅し、高次救急病院に高齢者を中心とした患者が殺到し、病院機能は麻痺した。それが、ドミノ的に医療崩壊へと繋がった。

今後、こうした事態に欧州や米国が直面する可能性がある。国内流行が始まったらできるだけ早く都市封鎖(外出禁止、在宅勤務、学校閉鎖、イベントや集会中止など)をするべきであり、そのあいだに酸素、人工呼吸器や体外循環装置などを含めた集中治療体制を確保するべきである。不思議なことに、イタリアの医療崩壊は「検査を拡大し患者が医療機関に殺到したから起こった」という説が日本で広がっている。しかし、それは全く逆である。検査を拡充せずに国内蔓延に対して早期に対応できなかったために、医療体制の整備が間に合わなかったことこそが原因である。

日本の対策は適切だったか

日本の新型コロナウイルス対策は、いわゆるクラスター(集団感染)対策を軸とし、検査は積極的疫学調査の一環として行なわれてきた。この方針は感染初期に「検査と隔離」を実施するには妥当であり、これまで日本が感染者数を抑えることができたのも、クラスター対策を徹底的に行なってきた日本の現場の尽力によるところが大きい。

3月14日の総理記者会見、19日の専門家会議でも日本は「もちこたえている」と強調した。しかし、クラスター対策が有効なのは流行初期であり、ある程度国内で流行してしまったら、さまざまなルートで感染は拡大し、その効果はかぎられてしまう。とくに、検査でみつかっていない軽症例や症状のない感染者が感染を拡大させる可能性が高いため、本来であれば検査体制を拡充させ、疑わしい場合にはできるだけ迅速に検査を行なうことが望ましい。しかし、日本の検査実施数は諸外国に比べて極端に低いものになっており、検査不足により見逃されている症例があることが懸念されている。

都市封鎖の目的は感染爆発による患者数の急増を抑え、感染ピークを遅らせることであり、それ自体では封じ込めはできない。また、社会的にも、政治経済的にも、大きなコストがかかる。それゆえ、もっとも適切な時期に導入し、それを解除するための周到な準備と判断が求められる。

もし感染ピークを遅らせられたら、より大規模な「検査と隔離」を実行する。ここでも感染規模を知るための検査の充実は必須である。とくに、ポイント・オブ・ケア診断(試験を病院外の試験専門施設に持ち出さずに治療現場で診断や検査結果が済む技術)が大いに有効であり、現在のPCR検査に代わる診断キットの実用化が進んでいる。私が参加した英国保健省の電話会議でも、通常の検査拡大に加えて、自宅で可能な抗体検査キットの普及やそれを用いた大規模サンプル調査による感染者の把握で感染状況の確認がもっとも大切であることが確認された。

3月25日に発表されたオックスフォード大学の研究では、英国では1月にはウイルスが広がっており、すでに人口の50%以上が感染しているという驚きの結果が示されている。これは従来の数理モデルと全く反対の結果を示しており、大きな議論を巻き起こしている。現在の感染状況を把握するためにも、そして、この理論を確認するためにも、英国は早急に大規模な抗体検査を実施する予定だ。

日本の専門家会議のメンバーは「検査を抑えていることが日本が踏み止まっていることに繋がる」と発言しているが、国際的な論調は全く逆である。感染状況を把握できなければ、何をすべきか、そして、どの介入が効果があったのかを知ることはできない。日本でも同様の大規模な抗体検査を早急に実施することが必要だ。

十分な集団免疫をもたないかぎり、新型コロナウイルスが終息することはない。一度封じ込めたとしても、パンデミックであるかぎり世界のどこからでも国内に入り込み、再度流行する可能性がある。封じ込めに成功した中国やシンガポール、香港なども第二波、第三波の流行を警戒している。十分な集団免疫を獲得するには、ワクチンあるいは自然感染で人口の70%程度が感染して抗体をもつ必要がある。ワクチンは既にいくつかのものが臨床試験へと進んでいるが、実用化には最低でも一年以上かかると考えられる。また、アフリカなどの開発途上国への蔓延の可能性、そして、自然感染による集団免疫の獲得にも数年かかると考えられるために、新型コロナウイルスの終息にはかなりの時間がかかるであろう。

国家安全保障としての保健医療

非常事態宣言やロックダウンなどを、いままでどれだけの人が実際に経験したことがあるだろうか。そして正式決定した、東京五輪・パラリンピックの延期。いま世界各国は戦時下ともいえるような国家的危機なのだ。まさか感染症でこのような事態が起こるとは多くの読者は想定していなかったであろう。しかし、世界の主な国では、保健医療が開発や国家成長の重要戦略であるのみならず、外交安全保障戦略の主な対象となっている。発展途上国の感染症対策は、先進国の自国民を健康の脅威から守ることでもある。こうした観点はわが国の保健医療界ではあまりないものである。

現在、世界の保健医療分野(グローバルヘルス)でもっとも影響力のある人物の一人は、ビル・ゲイツである。「グローバルヘルス」とは、医療に国境がなくなったグローバル化の一つの形態で、従来のように先進国が発展途上国を援助するのではなく、両者に共通する地球規模の保健医療の課題を、さまざまなセクターが一緒に解決していく分野だ。ビル・ゲイツは自分の財団(ビル&メリンダ・ゲイツ財団)をつくり、世界の最貧国の保健医療支援をしている。現在、WHOの最大のドナーはゲイツ財団であり、ビル・ゲイツ無くしてはWHOの活動もままならないのである。さらに彼は2015年に、われわれがもっとも恐れるべきは「核戦争」ではなく「ウイルスによるパンデミック」であると警告している。

日本はグローバルヘルス分野には積極的に関わってきた。とくに2016年の伊勢志摩サミットにおいては安倍総理自らパンデミック対策を打ち出し、WHOの健康危機対策機能の強化、パンデミックのための保険制度、そして日本が創業メンバーとなりパンデミックワクチン開発を目的とした感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)への供出など、今回の新型コロナウイルス対策においても実際に活用されている国際的枠組みへの貢献をしてきたことは特筆すべきであろう。とくに、筆者も科学諮問委員として参画するCEPIでは、投資先のワクチンがわずか数カ月で最初の臨床試験に入った。これは異例のスピードである。

新型コロナウイルスへの対応において、日本には米国や中国にあるCDC(疾病管理予防センター)のような司令塔がないために、対策が効果的に行なわれていないのではないかという議論が起こっている。筆者も2014年に「日本版CDCの設立を」と題したコメントを発表した。また2015年には、わが国の今後の保健医療のビションを策定する目的の厚生労働省「保健医療2035」において、医務技監と日本版CDCの創設が提案された。

これには二つの理由があった。まず、健康危機対応は国家安全保障であること、そのためには「想定外を想定できる組織」、すなわち、自己完結しインテリジェンスとロジスティックスを兼ね備えた軍隊的組織が必要であること、の二点である。厚労省や感染症研究所のみでは対応できないのだ。日本の役所は「想定内の調整」は完璧にこなすが、想定外の事態には対応できない。米国CDCはまさに軍隊的組織形態になっており、幹部は制服を着ている。日本には感染症研究所があるという議論があるが、研究所では国を守ることはできない。感染研スタッフの大半は基礎研究者であり、CDCのように健康危機対応のためのインテリジェンスや感染制御を担当するスタッフはほとんどいない。

日本版CDCが機能するためには、三つの条件がある。まず、自己完結した軍隊的組織であること。次に、ガバナンス的に独立したプロ集団であり、科学が政治に左右されることなく提言ができること。そして、インテリジェンスとロジスティックスにおいて圧倒的なリソースをもつこと、である。この三つを満たす組織は、日本には存在しない。

そのために、本物のCDCをめざすのは、政治的にも行政的にも極めてハードルが高い。軍事大国である米国や中国などを参考にするのではなく、韓国、台湾、イスラエルなどのように、インテリジェンス機能を重視した組織なども検討に値するのではないだろうか。筆者が一番恐れることは、厚労省の付属機関になり、役人の天下り組織になってしまうことである。組織で肝心なことはハコではなく、人である。

また、政治と科学の分離も必要であろう。米国CDCは保健福祉省に属しているが、科学的提案のための意思決定は独立している。日本の場合、新型コロナウイルスの専門家会議は官邸につくられており、その機能は不明瞭だ。どのように科学的検討と政治を切り離すかはわが国の健康危機対応においては大きな課題である。

もちろん、最後は政治判断である。しかし、ダイヤモンド・プリンセス号における対応や全国一律休校のような施策に関しては、やはりCDCのような科学のプロ集団によるサポートが必要であることを痛感する。英国の首相会見では、右に医務技監、左に首席科学顧問を並べて、記者からの厳しい質問にも真摯に答える。科学を尊重する姿勢と想定外の質問に丁寧に答える姿勢が、国民への安心感を与えている。

もっとも危険なのは根拠のない安心感

パンデミックには国際的協調が欠かせない。なぜならば、グローバル化した世界ではウイルスから逃れることはできないからだ。一国が封じ込めに成功しても他の国が封じ込めに失敗したら、いつ何時、感染の再流行をもたらすかわからない。また、ワクチンや治療薬の開発はすべての国に裨益する。各国がエゴ丸出しの施策をし続けることは得策ではない。『ネイチャー』誌によると世界のリーダーと科学アドバイザーがいまやるべきことは、①WHOのアドバイスに従うこと、②エビデンスの論文化とオープンな研究を推進すること、そして、③国際協調、の三つだ。いまこそ、この基本を各国のリーダーたちは思い出してほしい。

* * *

筆者の住む英国では、初期対応の遅れを取り戻すべく、社会的隔離、そして都市封鎖と立て続けに強力な施策を行なっている。こうした変わり身の早さと、次々に科学的な施策を打ち出せるところは英国の強みであろう。筆者もいくつかの委員会に呼ばれたが、国民も医療者も危機感を共有し、この荒波を乗り越えるべく知恵を出し合っている。

日本ではしばしば自粛解禁ムードが広まっている一方で、東京などの大都市で感染拡大が続いている。「日本は抑え込めた」「日本は大丈夫」という根拠の無い安心感がもっとも危険だ。英国のここ二週間の出来事は、今回の新型コロナウイルスの恐ろしさと迅速かつ大胆な対応の必要性を十分に伝えている。日本も他山の石としたい。

※無断転載禁止

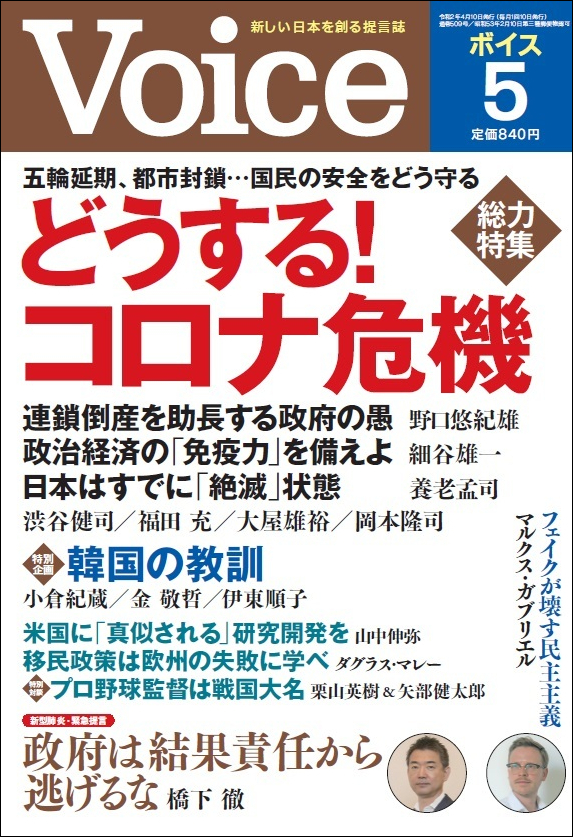

掲載号Voiceのご紹介

<2020年5月号総力特集「どうする!コロナ危機」>

- 野口悠紀雄/連鎖倒産を助長する政府の愚

- 渋谷 健司/「日本版CDC」設立で国を守れ

- 福田 充 /新型肺炎、緊急事態宣言を恐れるな

- 大屋 雄裕/自由と幸福の相克を乗り越えられるか

- 岡本 隆司/日中韓の差を生む「歴史の刻印」

- 細谷 雄一/政治経済の「免疫力」を備えよ

- 養老 孟司/日本はすでに「絶滅」状態

<ご購入はこちらから>