【政策提言】多党時代の政策協議の枠組みをいかに構築するか

PHP総研では、これまで、国の統治機構に関する研究と提言を続けてきた 1 。昨年には、政治主導となった日本政治の現状を踏まえた「官邸の作り方」を示し、これまで暗黙知として共有されてきた政権運営の実態を多面的に解明し、顕在知として言語化に取り組んできた 2。また、その後、自由民主党(以下自民)における政治とカネ問題等をきっかけとした政治不信、さらには、多党時代に進む政治の現在の動きを見極めつつ、必要な処方箋について議論してきた 3 。本稿では、本格化する多党制を前提に、これからの政党間協議のあり方について、示すこととしたい。

これまでの政党間政策協議を振り返る

2012年の政権再交代以降、政権を担ってきた自民党・公明党による連立政権は2024年秋の衆院総選挙で過半数割れし、いわゆる少数与党政権となった。この間、予算成立を目指して、衆議院における過半数を獲得するため、また、各党の主張を取り入れたよりよい政策を目指して、政党間での政策協議が進められた。国民民主党(以下国民)との間では税制の見直し(いわゆる年収の壁など)、日本維新の会(以下維新)との間では教育無償化、立憲民主党(以下立民)等との間では政治改革などについて、取り上げられている。

2025年には参院の通常選挙が行われ、参議院でも与党が過半数を割り込む状況となった。日本経済新聞佐藤理政治部長が「これから幕を開けるのは本格的な多党制だ。自民党の大幅減で、野党期間を含めて四半世紀続いた自公連立は機能不全になる。新たな枠組みを模索することになる。」 4 と指摘したとおりの政治がこれから始まる。

あらためて、2024年秋から2025年春にかけての政党間協議の風景を振り返りたい。政策の合意に至ったのは与党と維新である。2月25日、2025年度予算案の衆院採決を前に、与党と維新は教育無償化で合意した。とはいえ、教育無償化の目的となる「それで何を実現していくのか」といった点が明らかになっておらず、今後、政策や制度の詳細を詰めていく上での論点は山積みとされている。これに対して、政策変更は実現したものの、両党間の合意に至ることができなかったのは、与党と国民である。2月26日、いわゆる年収の壁をこれまでの103万円から上乗せした政府案の123万円(さらに年収に応じた段階的上乗せも)に対して、国民民主はこれを受け入れず、合意に至ることはできなかった。さかのぼって、政治改革については、2024年12月までに、政治改革に関連する三つの法案(立民など野党7党が提出した政策活動費を廃止する法案、公明と国民が提出した政治資金をチェックする第三者機関を国会に設置する法案、自民が提出した外国人によるパーティー券の購入禁止、収支報告書をデータベース化して検索しやすくする制度などを規定した法案)が成立したものの、企業団体献金をめぐっては合意に至ってはいない。また、与党と立民は、5月27日、政府が提出していた年金制度改革の関連法案について、基礎年金の底上げ措置を盛り込む修正を行うことで合意に至った。

この間の政党間政策協議を振り返れば、長年続いてきた与党と政府における事前審査による政策決定の不透明性を打破し、各党間の協議や国会における審議を通じた予算をつくるプロセスとして、透明性の観点から、また、少数政党の政策が反映することができた点では評価する見方もできるかもしれない。しかし、そのプロセスや合意内容をくわしく見てみれば、手放しで称賛できるほど洗練された政党間政策協議が進んだわけではない。実際のところ、一部政党の主張を与党が受け入れただけで、検討や協議の時間が足りず、負担と受益のバランス、将来世代の負担、さらには、政策や制度としての整合性の確保などといった政策の具体化において求められる検討が不十分で、財政に関する配慮は不十分で、バラマキに終始してしまったと見ておくべきではないだろうか。

忘れてはならないRightness(正当性)

政治には二つの正しさがあるとされる。Legitimacy(正統性、みんなで決めた正しさ)とRightness(正当性。専門的・合理的な正しさ)である。現在の民主政治においては、Legitimacyとはプロセスによって裏付けられる正しさである。選挙結果や議会における多数決の結果もその一つとなろう。しかしながら、それだけが「正しい」わけではない。もう一つのRightnessも欠かすことはできず、しかも成熟化した現代社会におけるRightnessは、その背景にある人それぞれの価値観によっても異なる場合があり、一つに決めることはできないと考えるべきだろう。発展途上の段階であれば、経済成長一点に絞ることもできたかもしれないが、現代社会はそうした社会ではないし、また、行政を必要とする人の多くが困難に直面していると考えれば、そうした人たちが少数派となっていることもあるわけで、それこそ、Rightnessから見ることは不可欠である。LegitimacyとRightnessがせめぎ合ってこそ、優れた政策判断ができる。

多党時代の政党間政策協議は、そうしたRightnessの一つの反映の形なのかもしれない。しかし、そこで忘れてはならないのは、個別課題の対応だけで政治は責任を果たすことはできないということである。様々な政策の積み重ねと財政は一体であるし、それこそ、外交や安全保障につながる問題も出てくるかもしれない。こうした点を配慮しつつ、また、政党間政策協議がある種の合意形成の技術であり、議会であれば、多数派形成の一つのプロセスであることを考えれば、そうした点に目配りした協議の枠組みの設計が不可欠となる。

政党間政策協議の枠組みの二つのポイント

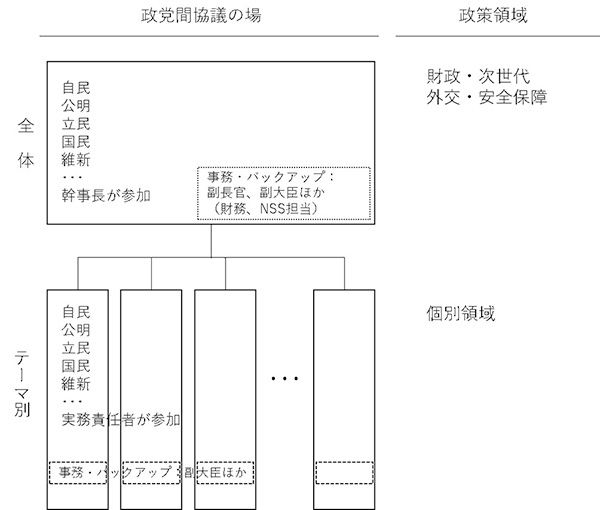

①政党間政策協議を政務と行政がバックアップして支える

政党間政策協議はLegitimacyのぶつかりあいとなる。選挙で掲げた政策構想は有権者との約束であり、これを実現すべく各党は動くこととなるし、協議はその交渉の場となる。そうなれば、どうしても、Rightnessは忘れられてしまう。負担と受益のバランス、将来世代の負担、さらには、政策や制度としての整合性の確保などといった政策の具体化において求められる検討すべき論点についても考えられるような協議の場でなければ、そこで決められた政策そのものの実効性も失われてしまう。

そう考えれば、協議の場を政務と行政がバックアップして支えるというのはどうだろうか。例えば、交渉領域を担う行政機関(各府省庁)の副大臣が事務・バックアップ機能を担いつつ、各党が政策協議に参加するのである。もちろん、副大臣だけではなく、行政機構も副大臣を通じて、協議をいっしょに支えることになる。副大臣で対応できないようであれば、大臣が補佐官を任命してもよいかもしれない。また、政策領域が複数の府省庁にまたがるのであれば、関係する府省庁がすべて参加すればよいだろう。ここで大切なことは、事務・バックアップ機能を担う副大臣やこれを支える府省庁は、与党のためだけに動いてはならないということだ。協議に参加する各党に対して、検討すべき論点を示し、必要に応じて、オプション案を提示するといった、行政の専門機能を発揮していくことが肝要だ。

基本的な構造は、これまでの与党における事前審査と同じだ。ただ、これまでの事前審査はその経過が見えにくく透明性に欠ける点があったという反省を振り返れば、こうした協議の場における議論については、各論点に対する各党の考えやその変遷などの経過を公表していくことができれば、主権者である国民にとってはもちろんのこと、また、こうした協議を担う政治家にとっても、これまでの暗黙知を顕在知化できるわけで、意義あるものとなるだろう。

②個別と全体を見た二重構造の協議の場に

個別の政策協議は①のような形で進められたとして、どうしても置き去りになってしまうのが、全体への影響である。つまり、財政(次世代への配慮を含む)、そして、外交・安全保障といった国家全体に関わる点である。例えば、A~Dの4つの政策協議が進んだとして、それが、国家の財政にどのような影響を与えるのか、また、外交や安全保障への影響はどうかといった点で見ることを忘れてはならない。これまでは与党の中の暗黙知、さらにいえば、行政のサポートによって実現してきた部分の再構築を積極的に進めていくことが求められるのだ。

政治から見れば、この全体の場は、政党間の貸し借りそのものでもある。個別協議を見るのが政調会長だとすれば、政党間の貸し借りを見るのは幹事長(もちろん総裁や代表も)の仕事である。こうした点で考えれば、A~Dに関する政党間政策協議は政調会長が責任者となりながらも、全体に関する政党間協議の責任者は幹事長とすべきであろう。こうした二重構造を明確に意識しながら、必要に応じて、個別テーマの政策協議に対して再協議を指示するといったやりとりも行うことも含めて、これらを運営していくことが望まれる。

今後の政治の行方は見えない。しかし、どのような政治状況にあったとしても、国家経営に空白は許されないし、その場しのぎの短期的な対処が未来の国家や社会に悪い影響を残すものであってもいけない。過渡期にある政治だからこそ、協議の枠組みをしっかりと持ちつつ政治と行政を進めていかねばならない。

1「統治機構改革1.5&2.0」(https://thinktank.php.co.jp/policy/4920/)、「憲法論3.0」(https://thinktank.php.co.jp/policy/7380/)

2「官邸の作り方―政治主導時代の政権運営―」(https://thinktank.php.co.jp/policy/8490/)

3「激動の時代に政治はどう立ち向かうか」(https://thinktank.php.co.jp/researchevent/8723/)、「多党連携に直面した日本政治の行方」(https://thinktank.php.co.jp/researchevent/8642/)など

4日本経済新聞「参院選で幕を開ける本格的な多党制、混迷の時代始まる」(2025年7月21日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA17CQG0X10C25A7000000/