市民はもっといろんなことができる

深尾さんのインタビュー第1回、第2回はこちら:「市民活動を支える地域のお金の流れをつくりたい」「ソーシャルなお金を生み出す仕組み」

**********************

避難所にいつもいる不思議な人

そもそも、深尾さんがNPOをはじめとする市民活動に興味を持ったきっかけは、学生のときに起きた阪神・淡路大震災だった。京都に住んでいた深尾さんは、ほかの多くの若者たちと同じように、神戸にボランティアに向かった。

「当時、大学生を中心とした若い世代にはとくに、『神戸に行かなきゃ』という空気があったんですよね。大学の友人等が被災していたこともあり、私も神戸に水を届けに行ったりしましたが、その頃はことさらボランティアとか、社会のことを深く考えるようなタイプでもありませんでした」

その頃深尾さんは、学校の先生になりたいと思っていたという。だが、被災地での体験は、その思いを打ち砕いた。甚大な被害を受けた神戸で出会ったのは、大切な人やたくさんのものを失って打ちひしがれている人たち。そんな彼らにかけることばを、深尾さんは見つけることができなかった。

「人と向き合う仕事がしたい、人を育てる仕事がしたいって、いま考えるとおこがましいことを思っているところがありました。だけど、そんなことを考えていた自分が、いざ震災で極限状態に置かれてしまった人々を目の前にしたとき、なにひとつことばを発することができなかったんです。きちんと向き合うことができなかった。実はここで一度、自信を完全になくしました」

こうしたショックを内面に抱えながらボランティア活動に励む中で、深尾さんは、不思議な人々がいることに気が付いた。

「避難所とかにボランティアに行くと、いつもいるおじさんがいたんですよ。私はサラリーマンの家庭で育ったので、男はいい学校を出て、いい会社に行くもんだっていう価値観で生きていました。だから、働き盛りの男の人が毎日避難所にいることが、世捨て人みたいというか、奇妙なことに思えたんです。だけど、同時にすごく魅力的に見えた」

いま考えると、それはNPOで働く人々だった。そして、それが深尾さんとNPOの出会いだった。

画像提供:きょうとNPOセンター

「市民活動」をもっとエンパワーメントしたい

当時の日本では、NPOという存在自体、まだあまり知られていなかったが、被災地ボランティアの現場でNPOの人々と接し、彼らとの交流に居心地の良さを感じたり、ショックを受けた自分自身を見つめ直したりする中で、深尾さんは彼らの生き方に惹かれていった。

「ボランティアやNPOといったものが、社会的にまったく認知されていない時代からそうした活動を積み上げてこられた、ほんとうに市民性あふれる、濃い人たちだったんですよね。彼らとの出会いのきっかけは震災ボランティアでしたが、私自身の興味・関心は、震災からNPO全般の可能性に移っていきました」

深尾さんの感じた可能性というのは、さまざまな団体がひとつになっていろいろな課題を考えていけることだった。当時のボランティアは福祉の領域にほぼ集中し、制度が追い付かない個別ニーズを埋めていくような活動が主流だった。

「もちろん、それは非常に大事なことです。だけど、NPOという団体を地域に入れてみると、福祉系の団体も環境系の団体も人権系の団体も、『市民性』をベースにつながって、みんなで一緒にいろんなことが考えられると思ったんです。そうした可能性を感じる一方、いまでも言われていることと同じですけど、やっぱりお金がない、なかなか広がらないという課題をNPOは抱えていました」

そんな中、大学卒業の時期を迎えた深尾さんは、就職ではなく大学院進学を選び、より深く、積極的にNPO活動に取り組んでいくようになった。

「当時は大不況だったし、団塊ジュニア世代で競争が激しかったので、正直に言うとモラトリアム的に大学院に進学したっていう部分もあります。最初は大学院での勉強もそれなりにしていたんですが、震災を契機に出会った人たちと、『NPOをもっとエンパワーメントできるような仕掛けが必要だね』という話になって、『きょうとNPOセンター』という団体をつくることになりました。その事務局長をやったりしていたら、休学や留年を繰り返して、本来2年で終わるはずの大学院修士課程を卒業するのに結局6年間かかりましたけど(笑)」

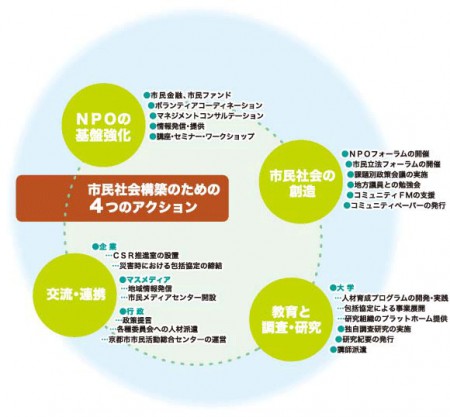

1998年、京都を拠点に活動していた80団体ほどのNPOが賛同し、「きょうとNPOセンター」が立ち上げられた。そのコンセプトは、「市民活動を支えるのは市民社会」。市民はもっといろんなことができる、との思いからだった。フォーラムの開催など、NPO同士のネットワーキングから活動は始まった。だが、その頃は現在のようなSNSなどは普及していない。どのようにして同じ志を持つ仲間たちを集めたのだろうか。

「やっぱり、『ムラ』ですよね。つながっている人からつながっている人への、口コミ型のコミュニティでした。だから、すごく濃い人たちが集まって運動体ができていく感じでした。いまの時代ならまた違う広がり方をしたんだろうと思います」

SNSがない時代の情報発信

NPOが自ら情報を発信するためのメディアがない。それは、SNS等の盛んな現在とは、大きく違う条件だった。

「広報活動としてチラシをつくったりしていましたが、いま見るとクオリティはひどいんですよね(笑)。こてこてなんです。なにが言いたいのかわからないし、誰に来てほしいのかわからないし、そもそも書かれていることばが難しい。NPOという『ムラ』の中だけで流通していることばだったわけです」

その結果、環境系のイベントでも、福祉系のイベントでも、顔を合わせるメンバーはいつも同じ。それでは活動は一般の人々には広がらないのも当然だった。

「『このままではいけない』と、どうやって市民の持っているコンテンツをたくさんの人たちに届けて広げるかということを考えたときに、僕らが行きついたのがラジオという媒体でした。いまの学生とか若い世代はラジオを聴くことなんてほとんどないと思うんですが、僕らの頃はラジオを聴きながら勉強していたり、オールナイトニッポンをみんな聴いていたりという共通体験があったので、発信するといえばラジオだろう、というイメージを持っていたんです」

こうしてきょうとNPOセンターの設立から間もなく、今度は日本初の市民立ラジオ放送局「京都コミュニティ放送」の設立に向けて、深尾さんたちは動き出した。だが、放送事業の免許の取得は容易ではなかった。

「最初免許を申請したときには、そんなものNPOなんかでやれるわけがないからだめだと言われましたね。要は、当時は自治体が直営でやっている、もしくは自治体が出資した事業体(3セク)でやっていることが電波の公共性や公益性の判断基準で、だからNPOに免許はやれないという理屈でした。だけど、そういう壁を乗り越えて、市民性が果たす公益性や公共性を認めさせて、いろんな場面で行政の壁に風穴を開けていきたいっていう思いが、その頃は強くありました」

資本金の基準や継続性の保証など、当局の提示する条件を一つひとつクリアし、ようやく免許を交付が認められたときには、最初の交渉から3年が経っていた。

「当時は意地悪な無理難題ばかり突きつけてくると思ったりもしましたが、継続して事業がやれるのかどうかとか、機材の購入などで初期投資に必要な3,000万円以上のお金をどうするのかといった課題を当局側が示してくれたことは、非常に僕らを鍛えてくれました。簡単に免許をもらっていたら、潰れていたかもしれません(笑)」

地元経営者に叩き込まれたビジネスマインド

当局から与えられた課題をクリアするため、京都コミュニティ放送局の設立にあたり、ラジオカフェ株式会社という会社がつくられた。この会社が社債の発行で資金をつくり、京都コミュニティ放送局から5年分の番組枠を買い、まとめ買いで安く提供された番組枠を再販することで得た利鞘で負債を返していく、というビジネスモデルで、京都コミュニティ放送局の初期設備と事業の継続性がセットされたのだ。

「このラジオ放送局の設立は、地域に根差して活動をしていく上でも、非常にいい勉強になりました。放送局は京都の三条にあるんですが、三条商店街を中心に地域で商売をされている方々はまちづくりの文脈から、僕らは市民性という文脈から、一緒に経営を考えていくわけです。そうすると、僕らは教えられることがとても多いんですよね」

なにかやりたいことがあるとき、ビジネスをしている人々は、どうやって収益を得るかというところから入り、落としどころを見つけていく。一方で深尾さんたちNPOの人々は、思いを最優先に、やりたいことをやりたいようにやろうとする。

「市民性をベースに考えると、やりたいことをやるということは非常に大事なんですが、経営者の人たちは、それに持続性を持たせてかたちにするためにはどうすべきかということを、常に考えている。それは非常に勉強になりました。僕らはいきなり100%の力でやっていくのが正しいと思っていたんだけど、まずは50%の力でやってみて、そこでできた基盤を使って将来的に100に持って行く、というやり方を教えてもらえた。僕らのやり方だと、最初からマックスの力を出せるんだけど、次の年には50になっていたり、消えていたりする。『思い先行型』っていうのは、そういうことになりがちです」

「やりたいことがあるんだったら、それが持続するようにまずは考えろ。突発的にやるだけなら、誰でもできる。大事なのは、それをどう持続させるかだ」――地元で商店を営む経営者のシビアな視点は、深尾さんを鍛え上げ、その経験はいまにも生かされている。

「いまも、株式会社プラスソーシャルという会社を経営したりしていますが、そういうビジネスモデルを組み立てるときのベースは、ラジオ放送局の設立から運営までの過程で叩き込まれたものです。もちろんいまも突発的にでも声をあげなければいけないときはあると思っていますが、バランスを保ちながらやっていければ」

日常的な関係性の可視化で地域力を底上げする

「ラジオカフェ」の愛称で地元の人々に親しまれている京都コミュニティ放送。月に120前後のプログラムを、市民自らが制作して発信している。自主制作率は100%だ。

「毎週5分間発信されている八百屋さんとか、仕事のやりがいを伝えたい若手の看護師さんとか、学生とか、地元のいろんな人がさまざまな情報を発信しています。中学校の放送部の生徒たちが、『学校では先生があれはだめ、これはだめって言うから窮屈だ』って、お年玉の残りを握りしめてやってきたこともありましたね」

防災の観点からコミュニティFMの重要性が見直されてきてもいるが、深尾さんは、それは目的というよりも結果だと考えている。

「もちろん、コミュニティFMは災害時に地域に密着した情報を流せるんだけど、それよりも前の日常的な地域の関係性を営むツールだと思っています。あそこに行けばこんな情報があるとか、あの人はこういう情報を発信している人だとか、そうした地域の中の密接な関係性が、ある意味でその地域の持つ社会資本として、日常的に可視化されるということが大事なんです」

発信しなければわからないものが、発信されることでその存在や価値をアピールできる。「顔が見える関係」ほど狭い範囲ではないが、全然わからない範囲でもない。そういう距離感で、地元の人々がお互いを認識し合い、情報を共有し合う。そうやって地域の人々が連携し合い、一丸となってまちづくりを考えていく土台があってこそ、京都地域創造基金やプラスソーシャルで進めている、「ソーシャルなお金の流れを生み出す仕組み」が生きてくるのだ。

これまでにたくさんの事業に取り組んできた深尾さん。手掛けてきた事業はさまざまだが、その一つひとつが線となってつながり、面となって広がって、市民の活動を力強く後押ししてきた。NPOの存在感は、深尾さんがきょうとNPOセンターを設立した16年前とは比べものにならないほど増してきているが、活動にかけるその思いは、いまも変わらない。――「市民はもっともっといろんなことができる!」

深尾 昌峰(ふかお まさたか)*1974年生まれ。大学在学中に起きた阪神・淡路大震災でのボランティア活動をきっかけにNPO活動に携わる。1998年にきょうとNPOセンターを設立、初代事務局長を務める。以降、日本初のNPO法人放送局の設立、公益財団法人の設立など、さまざまな活動に精力的に取り組んでいる。公益財団法人京都地域創造基金理事長、特定非営利活動法人きょうとNPOセンター常務理事、特定非営利活動法人京都コミュニティ放送副理事長、社団法人全国コミュニティ財団協会会長、龍谷大学政策学部准教授。

【写真:長谷川博一】