加速する三つの潮流、日本の通商戦略

コロナ・ショック後に起きる世界の変化。スマート・グローバリゼーションの時代をいかに生き抜くか。米中デカップリングに対応し、多国間協調の立て直しを主導せよ

コロナ・ショックで加速する三つの潮流

新型コロナウイルスのグローバルな感染拡大(コロナ・ショック)から半年以上が経ち、その影響が明らかになってきた。ここではコロナ・ショックがもたらした二つのことに注目したい。

一つは、コロナ・ショックによりそれ以前から存在した課題が顕現化したことだ。政府からの給付金の受給などを通じ、私たちは日本のデジタル化が遅れていることを実感させられた。もう一つは、コロナ・ショックがそれ以前からみられたいくつかの潮流を加速させたことだ。リモートワークは、制度として導入していた企業は少なくなかったが、コロナ・ショックでインフラの整備も進み、一気に広がった。

グローバルな通商秩序へのコロナ・ショックの影響も、この二つの点から考えられる。日本のみならず世界各国が、国内のマスクなど医療用品の不足に直面し、各国経済がいかに外国に依存しているかがつまびらかになった。とくに日本では、製造業での部品の供給途絶もあり、中国への依存度の高さが再認識された。また、ヒトやモノの国を跨ぐ移動が大きく制限されたことや、暮らしを守るために政府の支援が必要となったことで、国境や国家の存在を強く意識することになった。

自国経済の対外依存状況や国民経済の重要性が明らかにされたことで、今後これと密接に関係する、コロナ・ショック前からみられた三つの潮流が加速するとみられる。すなわち、(1)「自国第一」の一国主義の拡大、(2)米中対立の常態化と対中警戒感の広がり、(3)ハイパー・グローバリゼーションからスマート・グローバリゼーションへの移行、である。

「自国第一」の一国主義の拡大

一般に危機後の世界では、人びとがその「危機」からどのような教訓を得たかが、世界のあり方を決めるうえで重要な意味をもつ。コロナ・ショックでは、他国を顧みない「自国第一」の一国主義(単独行動主義)と、共通利益の実現を図る多国間主義という二つの教訓がせめぎ合っている。

世界貿易機関(WTO)によれば、5月までに85カ国・地域がコロナ・ショックに伴う輸出制限措置を発動した。その多くは、国内での感染拡大を防ぐため、マスク等の個人用防護具をはじめとする医療関連品や医薬品の国内供給を優先するための措置であった。

これらの措置を「自国第一」の表れとして一概に非難することはできない。しかし、自国の支援要請に応じる余裕はなく、自らの国内供給分確保に動いた友好国の姿を目の当たりにした国民に、危機時に頼りになるのは友好国でも国際機関でもなく自国(国家)であり、他国への過度の依存は国家安全保障や自らの生活を守るうえでのリスクになるとの教訓を与えるのに十分であった。

このリスクに対応するため、世界各国は医療関連品や戦略物資等の生産拠点の国内回帰支援に動き出した。米国や欧州連合(EU)、「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」として2,200億円を令和2年度補正予算に盛り込んだ日本もこれに当たる。こうした動きはリスク対応策の範疇にとどまるとみられるが、今後国内経済再建の段階で、医療関連品にかぎらず、さまざまな製品の生産拠点の国内回帰支援策を打ち出す国も現れるだろう。それはもはや、保護主義的な国内産業振興策と見分けがつかない。

世界で「自国第一」の一国主義への傾斜が強まる一方、ワクチン開発や世界経済の再建等、危機を乗り越えるには世界各国が情報を共有し、知見をもち寄って協力することが不可欠であると痛感し、多国間協調の再構築こそが重要であるという教訓をコロナ・ショックから得た人びとも多い。

こうした教訓を共有する有志国が、他国を顧みない「自国第一」の政策を互いに自制し、多国間協調の維持・再構築に向けて結束を強められるかが問われている。通商分野では、グローバルな自由貿易体制を体現してきたWTOが機能不全に陥っており、その改革を実現できるかが課題となっている。今後、コロナ・ショックで多国間協調の重要性が明らかになった公衆衛生や電子商取引(デジタル貿易)等の分野において、WTOのもとで、あるいはその加盟国の多くが参加するルール形成が有志国の連携によって進展し、WTOの機能回復や多国間協調体制の再建につながることが期待される。

米中対立の常態化と対中警戒感の広がり

コロナ・ショック前から続いていた米国と中国の対立は、コロナ・ショックによって拍車がかかった。「コロナ責任論」を巡る非難の応酬が米中間の相互不信を増幅させたのに加え、コロナ対応を巡る国内の政権批判をかわすため、米中双方が相手国への非難をさらに強めた。

ドナルド・トランプ米政権は、中国を「現状変革勢力」「戦略的競争者」と捉え、それまでの米国の対中関与政策を失敗であったと断じている。トランプ大統領が巨額の対中貿易赤字の削減を最重視したことから、米中対立は貿易分野から始まったが、現在では対立の争点は技術、金融、人権や民主主義といった価値、安全保障と多岐にわたっている。最近では、トランプ政権は中国共産主義そのものへの非難も強めており、現在の米中関係は1979年の国交樹立以来、最悪といわれるまでになっている。

とくに、国家安全保障に密接に関係する「技術」を巡っては、米国の機微技術(軍事転用可能な技術)等への中国によるアクセスを制限し、また通信ネットワーク等の米国内の重要インフラから中国の製品や事業者を排除することを狙い、米国は輸出管理や対内直接投資規制の厳格化を進めている。個人情報や企業の知的財産の窃取等につながるとして、中国製アプリケーションやクラウドサービス等の排除をめざす「クリーンネットワーク」計画も打ち出している。

こうした米中対立の根底にある米国の対中脅威認識は、トランプ政権特有のものではなく、党派を超えた共通認識になっている。大統領や議会の多数党が変われば、対中制裁関税の発動に抑制的になる、あるいは、気候変動等の特定領域で対中協力を模索するといった政策面での変化が期待される一方、米国の対中警戒感は変わらないとみられており、米中対立が「新常態」になると捉えるべきだろう。

また、中国がコロナ・ショックに乗じて「マスク外交」「ワクチン外交」、さらに「一帯一路」を通じた「債務外交」によって影響力の拡大を図ったことは、米国以外の諸国の対中警戒感をも高めることになった。

コロナ・ショック後、多くの国で対内投資規制の強化が進められた。この動きは、経済安全保障の観点からコロナ・ショック前にすでにみられていたが、コロナ・ショックによって生じた株価の大幅下落や通貨安により、外国企業が自国の重要インフラや機微技術を有する企業の買収攻勢に出ることへの懸念が高まり、EUやカナダ、豪州、インド等でさらに進んだ。その背景には、中国政府の後押しを受けた中国企業が、この機に乗じて割安で自国企業を買収し、重要なインフラや機微技術を手に入れようとするのではないかという、各国の対中警戒感の高まりがあった。

コロナ・ショックは世界を、国内での感染拡大抑止と経済再建への支援を得るため中国寄りになる国と、中国への警戒心を高める国とに色分けしようとしている。

ハイパー・グローバリゼーションからスマート・グローバリゼーションへ

第二次世界大戦後から続いてきた自由主義的国際秩序は、コロナ・ショック前から強い逆風にさらされていた。グローバリゼーションが一因となり、中間層の没落と格差の拡大を招いたとの批判は、2008年の世界金融危機後とくに強まった。コロナ・ショックは、こうした潮流をさらに加速させた。今後、資本主義のあり方そのものの見直しが進むなか、世界は「脱グローバリゼーション」に向かうとの論調も少なくない。

この点を考えるうえで大きな示唆を与えてくれるのが、よく知られた「世界経済の政治的トリレンマ」である。ダニ・ロドリック氏が唱えたこの主張は、ハイパー・グローバリゼーション、国家主権、民主主義のいずれか二つしか同時に満たすことができず、三つを同時に満たすことはできない、というものである。これに従えば、ハイパー・グローバリゼーションに傾いていた重心を国家主権と民主主義の方向に押し戻す動きが、コロナ・ショックによって加速したと捉えることができるだろう。

ハイパー・グローバリゼーションとは、「行き過ぎたグローバリゼーション」であり、経済効率を最優先とし、健康や環境等に関するものも含むさまざまな国内規制を非効率な貿易障壁とみなすルールにより規律された状況を指す。ロドリック氏は、ハイパー・グローバリゼーションからスマート・グローバリゼーションへと回帰することが重要だとし、それはグローバルな効率性と各国の政策の多様性が適切に混合され、いずれか一方が他方の犠牲の上に最大化されることのない状況とされる。

コロナ・ショックによって、国民経済の重要性が再認識され、自国第一主義が拡大、米中対立が常態化し、対中警戒感が広がったことから、今後、グローバリゼーションに対する国家の管理が強まり、国家(経済)安全保障が埋め込まれたものへと修正を図る動きが加速するだろう。

ただし、それはグローバリゼーションの終焉を意味するものではない。一般に、危機後にそれまでの社会的慣行が根本的に変化するには、三つの要件を満たす必要があるとされる。(1)当該慣行が危機の原因、もしくは危機を悪化させた重要な要因である、(2)当該慣行が危機以前からすでに衰退しつつあった、(3)当該慣行の代替策が実現可能であり、それへの移行コストが過大ではない、というものである。

コロナ・ショックにおけるグローバリゼーションは①と②を満たすかもしれない。しかし、越境するのがヒトやモノからデータへ移行したとしても、③を満たすグローバリゼーションの代替策を見出すことは現状できない。よって、世界各国は今後、グローバリゼーションの利益を享受しながら、これを適切に管理する均衡点を模索していくことになるだろう。それにより、ハイパー・グローバリゼーションからスマート・グローバリゼーションへの移行が図られることになる。

コロナ・ショック後の日本の通商戦略と企業の対応

こうした三つの潮流の加速を考えたとき、今後の日本がとるべき通商戦略は、有志国間連携の強化による多国間協調の立て直しを主導し、米中両国をこれに取り込んでいく、ということになろう。

日本はEU、カナダや豪州などCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)参加国、英国、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、インド等と協力し、地域や政策領域といった枠組みに応じた有志国連合を形成し、「自国第一」の一国主義の抑止や、多国間自由貿易体制の維持を図っていくことが求められる。

これを実行するうえで、今秋の米大統領選の結果は重要な意味をもつ。本稿は11月3日の大統領選前に執筆しており、その結果とその後の流れはまったく予断を許さないものだが、トランプ大統領再選の場合、「米国第一」の一国主義が強まり、多国間協調体制は危機に瀕し、米中対立は一層激しくなることが予想される。他方、ジョー・バイデン前副大統領が政権の座に就いた場合、パリ協定への復帰など、多国間協調への揺り戻しが生じることが期待される。

しかし少なくとも通商面では、バイデン政権誕生の場合でも、「米国第一」の政策は続くとみられる。たしかに、同盟国にまで追加関税発動の脅しをかけて交渉するといったことはなくなるだろう。しかしバイデン氏が掲げる国内製造業保護の政策は、トランプ大統領が自身の政策の盗用であると批判したほどに「米国第一」である。

バイデン政権下の米国は、日本やEUなどと協力してWTO改革や新たな多国間ルールの形成に乗り出すとみられるが、そのめざす方向が日本やEUとつねに同じとはかぎらない。米国との関係強化を図ることは不可欠だが、米中対立のさらなる激化や、それに伴う米中間の板挟みになる状況を避けるためにも、日本は有志国と手を携え、米中に自制や建設的対話を積極的に働きかけていく必要がある。

三つの潮流の加速はいずれも、グローバルに事業を展開してきた企業に、グローバル・サプライチェーンの再編を迫ることになる。とくに対応が難しいのが、米中デカップリング(分断)だろう。

「クリーンネットワーク」計画にみられるように、米国市場からの中国企業やその製品・サービスの排除は着々と進められており、その意味では米中デカップリングはすでに始まっている。ただし、米中間の経済的相互依存関係を考えれば、トランプ大統領が言うような米中経済関係の全面的分断を図ることは望ましくなく、また、現実的ではない。機微技術に関わるハイテク分野等での部分的・選択的なデカップリングが今後米中間で進行するとみるべきだろう。

また、米国は、同様の対中措置をとるよう同盟国への圧力を強めており、日本をはじめとする諸国は経済安全保障の観点から貿易投資に関する国内規制の厳格化に動いている。英国は7月、従来の方針を転換し、国内5Gネットワークからのファーウェイ製品の排除を決定している。

さらに、自由、民主主義、市場経済といった価値を共有するパートナー諸国によるサプライチェーンの構築をめざす動きも現れている。米国務省は5月、日本や豪州、インドなどを参加国とする「経済繁栄ネットワーク」構想を示した。中国も半導体の国産化を進めるなど、これに対抗する動きをみせている。こうした動きが進展すれば、機微技術に関わる製品については、米国市場を中心とするサプライチェーンと、中国市場を中心とするサプライチェーンがそれぞれ構築されることになるだろう。これまで効率性を重視したグローバル最適のサプライチェーンを構築してきた企業は、経済安全保障にも対応したサプライチェーンへの再編を検討しなければならなくなる。

コロナ・ショックによる三つの潮流の加速は、通商秩序の変化の速度も速めることになるだろう。世界の国も企業も、その変化への対応を迫られる。日本には、その変化をより望ましいものへと導いていく役割が求められている。

※無断転載禁止

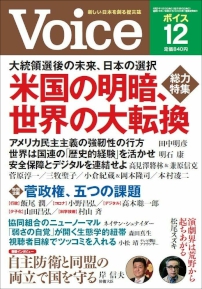

掲載号Voiceのご紹介

<2020年12月号総力特集「米国の明暗、世界の大転換」>

- 田中 明彦/アメリカ民主主義の強靭性の行方

- 明石 康 /世界は国連の「歴史的経験」を活かせ

- 菅原 淳一/加速する三つの潮流、日本の通商戦略

- 三牧 聖子/「例外国家アメリカ」は終焉するか

- 小倉 紀蔵 & 岡本 隆司/「群島文明国家」が果たすべき使命

- 本村 凌二/歴史に学ぶ激変期の指導者の要諦

- 高見澤 將林 & 兼原 信克/安全保障とデジタルを連結せよ

<2020年12月号特別企画「菅政権、五つの課題」>

- 飯尾 潤 /【行政】調整型官僚から政策立案型官僚へ

- 小野 昌弘/【コロナ】欧州第二波を徹底検証する

- 高木 聡一郎/【デジタル】デジタル庁成功の鍵は「横断的主導力」にあり

- 山田 昌弘/【少子化】欧米モデルの少子化対策から脱却せよ

- 村山 斉 /【科学技術】「役に立たない学問」が国を救う

<ご購入はこちらから>

目次はこちら

View more