日本の「抑止力」とアジアの安定

中国の勃興もあり、当面は不安定な情勢が続くことが予想される東アジア。わが国はいかに平和を守り、戦争という事態に至らないように行動すべきか。そのときに必要なのが、「抑止力」についての議論である。専守防衛を掲げるわが国が抑止力をもつとは、はたしてどういうことか。現在直面している具体的脅威から発生するコストまでをふまえて検討する

日本に欠けている戦略的コミュニケーション

2020年6月15日、河野太郎防衛大臣(当時)がイージス・アショアの計画停止を発表したとき、筆者たちはこれをきっかけに、総合的な抑止力に関する議論が本格化することを期待した。しかし、現実は期待どおりには進んでいない。イージス・アショアの代替をめぐる議論は、従来の枠組みから一歩も出ないどころか、「イージス・システム搭載艦」という、財政・運用の両面でよりコストの高い解決案にたどり着いてしまった。

ミサイル防衛の問題は、導入にかかるコストよりも、その運用と維持、能力向上にかかるコストである。現在のミサイル防衛は、飛来するミサイルを一発一発、物理的に衝突させて破壊する方式を基本としている。したがって、迎撃ミサイルは攻撃側のミサイルと最低でも同数、できればより多くをもっておかなければならない。しかし、攻撃側は複数のミサイルを同時に発射したり、多数のデコイ(囮)を混ぜるなど、ミサイル防衛を突破するためのさまざまな対抗手段をとることができ、比較的安価にこちらを飽和させることができる。つまり、相手のミサイル戦力の量的・質的向上とともに、防御側のコストは比例的に増えていき、いずれ財政・運用上の限界に追い込まれてしまうことになる。

北朝鮮が核ミサイルの保有に至った現在でも、それらを実際に使うに至らないのは、米国および韓国によるさまざまな報復の可能性を理解しているからだ。朝鮮半島有事シナリオにおけるミサイル防衛の役割は、少数の核やミサイルを用いた「安っぽい脅し」が通じると北朝鮮が誤認しないようにするとともに、彼らが実際にそれらを使うような事態が生じた場合に、日米の被害を少なくするためのものである。そのかぎりにおいては、今日までのミサイル防衛強化の取り組みは、核恫喝に対する日本社会のレジリエンスをあげ、全体として対北抑止に貢献してきたのは事実だ。だが、非核化がまったく進展していないなかで、北朝鮮が新型ミサイルの開発・増産を続けていることに鑑みれば、時間は日本には味方していない。

一方、中国はいまやまったく性質の異なる脅威を日本に呈するようになった。北朝鮮が現状変更を試みるとしても、その領土的野心が朝鮮半島の外に出ることはない。しかし中国は機会があればその影響圏を拡大し、現状を変更しようしている。それは南シナ海での彼らの振る舞いをみていれば明らかだ。同様のことは日本と中国のあいだでも十分起こりうる。中国がこれ以上の現状変更行動をとることを抑止する態勢を、日米でとる必要がある。

冷戦期の米ソ間における戦争の抑止は、究極的には核兵器による全面戦争の恐怖に依存していたこと(相互核抑止)から、抑止というと未だに核と結びつけられることが多い。しかし、抑止とは核にかぎるものではなく、潜在敵との戦略的コミュニケーションに必要なすべての要素が含まれる。

長らく日本は、「専守防衛」や「基盤的防衛力」などの考え方により、相手とのコミュニケーションを行なわず、自分だけを相手に戦略を考える癖が身についてしまった。冷戦期はそれでも生き延びられたが、現在の中国相手ではそれは通用しない。こちらがメッセージを発信せず、中国が力の空白を認識してしまえば、先方はそれを利用して影響圏を拡大してくる。なにも尖閣諸島の領有権にかぎったことではない。南沙諸島同様に、尖閣は一つのシンボルであるが、それは中国の影響圏の拡大という大きな趨勢のなかの「点」に過ぎない。

中国の勃興自体を止めることはできないし、それが永遠に続くものでもない。しかし、近い将来その圧力が継続することは確実であり、中国の力が落ちていくフェーズが訪れたとしても、当面は不安定な情勢が続くことが予想される。したがって、日本が平和を守り、戦争を招くような事態に至らないようにするためには、抑止を考える必要がある。

抑止とは、相手に対して、ある行動をとることによって生じるコストが利益を上回るであろうと考えさせることによって、その行動を思いとどまらせることである。相手にとってのコストを吊り上げる行動は、すべて抑止力の一部となる。

抑止力を構成する要素とは

抑止力と聞いて最初にイメージするのは、ある行動に対しては耐え難い報復を行なうという脅しによるものだろう(懲罰的抑止)。しかし、エネルギーや食糧を含めた継戦能力、占領した場合の現地住民の抵抗の可能性など、相手の軍事目標の達成を妨げる能力も抑止の重要な構成要素になる(拒否的抑止)。

たとえばフィンランドは、ロシアの隣にある小国であるが、第二次世界大戦初期、フィンランド対ソ連の冬戦争で、フィンランド人はスキーを履いて森に潜み、モロトフ・カクテルを手にもち、ソ連の戦車に対して抵抗を継続して、スターリンを苦しませた。その記憶は、戦後、他の周辺諸国が完全にソ連の勢力圏に組み込まれたのに対して、フィンランドが中立国家として民主主義体制を守った関係を保つうえで、大きな要素の一つであった。

民間防衛の充実なども同様である。第二次世界大戦末期の英国は、ドイツが開発した世界初の弾道ミサイルであるV2ロケットによる攻撃に晒され、ロンドンを中心に多くの死傷者を出した。だが同時に、遮蔽物や地下鉄への退避など、組織的な民間防衛が図られたことで、英国の継戦意欲を削ごうとするドイツの試みは失敗し、その後の戦線縮小と敗戦へと繋がった。国民の団結度や抵抗の意思は、抑止力を構成する要素になりうるのである。

現在の日米の安全保障体制において、米国の拡大核抑止=「核の傘」の保証は、最終的な歯止めとして機能している。しかし、核報復の脅しは、あらゆる挑戦を思いとどまらせる万能薬ではない。

中国の行動パターンをみると、軍による武力行使には至らないグレーゾーンの行動に象徴されるように、相手の出方を見極める低烈度の挑発からはじまって、徐々に相手の利益を浸食し、既成事実を積み上げていくような機会主義的かつ漸進的な拡張行動をとることが多い。こうした行動を抑止するには、「核の傘」だけでは不十分だ。東シナ海で領海侵入を繰り返す中国公船や、南シナ海での埋め立てを続ける浚渫船に対して、これらを核攻撃するといった脅しには信憑性がないからである。他方で、中国の低烈度の現状変更行動は、海空戦力やミサイル戦力、さらには核戦力の近代化による自信に裏打ちされるにしたがって、より大胆になってきている。

だからこそ、中国の漸進的な現状変更を思いとどまらせるには、海上保安庁の巡視能力だけではなく、自衛隊による各種通常戦対処能力を経て、最終的には米国の核戦力まで連なる「切れ目のない」さまざまな抑止手段をもっていなければならないのである。

時代遅れとなった「盾と矛」

現代において、防衛力のもっとも重要な目的は戦争を仕掛けることではなく、戦争を抑止することにある。しかし、もし抑止が失敗し、相手が現状変更を仕掛けてきた場合には、その目標達成を阻み、元の状態を回復しなければならない。この過程でもっとも重要となるのは、状況のエスカレーションを、みずからが主体的に管理できるかどうかである。

たとえば、尖閣防衛の際になにかと話題になる「離島奪還能力」は、さまざまな抑止・事態対処能力の一つにすぎない。離島奪還が必要となる状況を阻止するには、そもそも相手の上陸部隊を接近させないことが第一である。相手方が要員を運んでくる揚陸艇や輸送ヘリ、さらには周辺の海上・航空優勢の獲得を試みようとする戦闘機や艦艇の活動を阻止する能力も、離島防衛の重要な要素となる。

長らく日米間の役割分担は、主として米軍が攻撃を担当し、日本は防御に専念するというイメージから「盾と矛」と表現されてきた。これは、「核による懲罰的抑止力については、米国に依存する」という意味であれば正しい。他方で、相手の戦術目標の達成を拒否するために必要な能力や行動は、なにが攻撃でなにが防御であるかを切り分けることはできない。

ミサイル戦を例にとれば、民間人の被害を局限するための避難誘導、重要施設の地下化・抗堪化、ミサイル防衛による迎撃、ミサイルを発射してくる攻撃機や艦艇、移動式ランチャーの制圧、攻撃機や艦艇の出撃拠点(航空基地や港湾)、兵站基盤(弾薬庫や燃料貯蔵庫)の破壊、目標選定に必要な情報収集を行なうレーダーや衛星、通信システムへの電子・サイバー攻撃による妨害といったようにさまざまな要素がある。これら一つ一つを相手の目標達成を拒否するための「防御」とみるか、「妨害」とみるか、「攻撃」とみるかは、たんなる修辞的な違いであり、実質的に意味のない切り分けなのである。したがって、「盾と矛」という役割分担に関する表現は、実質的意義を失いつつある。

西太平洋地域における打撃力のギャップと是正

いま現在でも、また予見しうる将来においても、米軍が全勢力を結集して戦えば、人民解放軍に負けることは考えにくい。しかし、台湾や尖閣などをめぐって、短期間で行なわれうる小規模な現状変更行動に対し、現状で初動対処に動員できる米軍の戦力は、日本やグアム、それに洋上で訓練を行なっている空母やイージス艦など、少数の前方展開戦力にかぎられている。

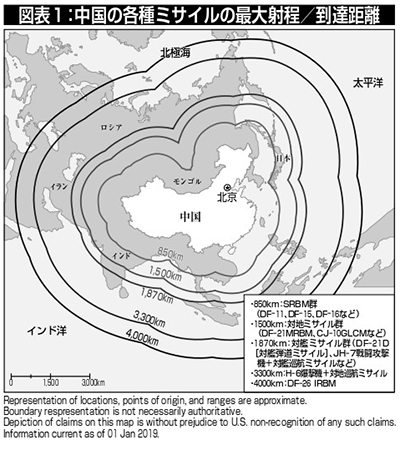

そのなかでも、米中の戦力バランスがもっとも非対称的かつ不安定であるのは、射程500~5,500kmの地上発射型中距離ミサイルである。米国は2019年まで米露間で締結されていた中距離核戦力(INF)全廃条約の制限下にあったため、中距離ミサイル戦力を(通常弾頭型を含めて)一切保有できず、そのあいだに条約に縛られない中国はこれらの戦力を増強し続けてきた(図表1、2)。

バイデン政権は、米露間のICBM/SLBM/爆撃機を規制する新戦略兵器削減条約(新START)の延長に合意したものの、INF条約を復活させようとはしていない。ジェイク・サリバン国家安全保障担当大統領補佐官とカート・キャンベルインド太平洋調整官は、中国に対抗するために弾道ミサイルや巡航ミサイルへの投資を優先すべきと主張してきた。

また、会計年度2021年国防授権法で太平洋地域での軍事活動・能力開発への予算支出を定めた「太平洋抑止イニシアティブ」(PDI)においても、中距離ミサイルへの投資は最優先事項の一つだ。現在の米国には、対中抑止力強化の一環として、西太平洋地域に通常弾頭型の中距離ミサイルを配備することへの超党派的な合意が存在するのである。

しかし、抑止力強化の努力を米国だけに任せておくべきではない。第一に、安全保障環境がますます厳しくなっているにもかかわらず、米国の国防予算はすでに頭打ちとなっている。コロナ対策を中心として、非国防分野への財政支出が急増していることもあり、今後米国の国防予算は減少傾向に転じる可能性が高い。日米は、たんに運用上の連携を強化するのみならず、能力開発の段階からより密接な調整を行ない、双方がもつべき打撃力と防御力の最適な組み合わせを模索していくことが不可欠となる。

第二に、中国とのコスト賦課競争のバランスを是正する必要性がある。現状では、1,250発を超える中国の中距離ミサイルが、有事の際に自衛隊基地や米軍基地、前方展開する空母などを脅かすことが想定される。このため日米は、かぎられたリソースを高価なミサイル防衛や早期警戒能力に注ぎ込むことを余儀なくされてきた。

他方、中国は、日米の中距離ミサイルによって攻撃されるリスクには晒されていない。無論、米軍の空母艦載機や爆撃機は脅威ではあるが、中国の中距離ミサイルには、在日米軍基地や空母、グアムなどを基盤とするこれらの航空機をミサイルの射程圏外に一時的に退避させる効果もある。そうなれば、その分だけ米軍の作戦テンポを遅らせることができるから、中国側は防空能力の整備・運用コストを相対的に節約できているともいえる。もし、日本が米国とともに中距離ミサイルを配備できれば、中国に対してミサイル防衛などへの追加的なコストを強いることができる。

第三に、日本が自前の打撃力とそのための情報・監視・偵察(ISR)能力をもつことは、米国との政策調整において日本の発言力を高めるとともに、エスカレーション管理の主体性を高めることに繋がる。日本にどのような打撃力を配備するべきかという問題は、米国のミサイルを受け入れるか否かという政治的な議論に単純化すべきではない。重要なのは、エスカレーション・リスクを管理するために、両国の打撃力をいつ、どのように、どの目標に対して使用するかという計画立案と実行プロセスに、日本が主体的に関与する責任と権利をもつことだからである。現実問題として、実際の能力をもっていなければ、このような調整プロセスで日本の要望を反映させることは難しい。これは、対北朝鮮有事における米韓連合司令部との関係でも同様である。また、使用される可能性のほとんどない核共有を検討するよりも、はるかに日米の抑止力強化に繋がる。

日本が保有すべき打撃力のあり方

日本が考えるべき対中有事には、さまざまなシナリオがありうる。漁民ないし海上法執行機関の人員を海上から尖閣に上陸させるといった低烈度の危機シナリオを抑止することを考えれば、第一義的には巡視船の増強や無人機による監視能力の強化など、海上保安庁の人員と能力の向上が欠かせない。しかし、中国側が、対立をグレーゾーンから小規模の武力衝突にエスカレートさせても、米軍が介入してくる前に海上保安庁や海上自衛隊を圧倒できるという自信をもった場合には、グレーゾーンでの挑発をさらに活発化させてくるだろう。

中国側にこのような誤った自信を抱かせないためには、海上保安庁の巡視能力を強化するだけでは不十分であり、中国側のエスカレーションを迅速に拒否する自衛隊の能力を強化して、グレーゾーンでの対処能力を下支えする必要がある。

台湾周辺の海上封鎖や本格的な軍事侵攻を試みる、中・高烈度の危機シナリオでは、中国はまず、サイバー攻撃や電子攻撃を組み合わせつつ、豊富なミサイル戦力によって日本やグアムの航空基地や港湾を破壊するとともに、日米のミサイル防衛能力を消耗させ、そのうえで戦闘機や艦艇を展開して、第一列島線上のエリアに海上・航空優勢を確立し、米軍の介入を阻止しようとするだろう。だとすれば、日本側は中国側に対して、そもそもそうした軍事目標が達成できないことを認識させなければならない。

これらのシナリオに対処するには、二つの異なる打撃力を考慮すべきである。

第一は、中国の輸送艦や揚陸艇、そのほかの海軍艦艇の接近を阻止するための対艦巡航ミサイルである。防衛省は、2018年の防衛大綱・中期防衛力整備計画のなかでJSM(射程500km)やLRASM(射程900km)という比較的射程の長い対艦巡航ミサイルの導入を決定した。しかし、これらはいずれも空中発射型、つまりF-35やF-15によって運搬されるものだ。中国は有事の初期段階には、中距離ミサイルを用いて日本の航空基地や滑走路を攻撃し、戦闘機を破壊して発進を阻止しようとしてくるだろう。そのため、実際に対艦攻撃任務に投入することのできる航空戦力はかなり限定される。

そうしたなか、陸上自衛隊が生存性の高い、長射程の対艦巡航ミサイルを運用できれば、中国海軍艦艇の接近を地上から効率的に阻止できるようになる。2020年末、日本政府は射程200km程度とされる12式地対艦誘導弾の能力向上型を開発することを決定した。陸自の対艦巡航ミサイルに、空自の対艦ミサイルや、米海兵隊が取得を要求している地上発射型の対艦攻撃トマホークなどと連携して、同一目標に複数の方向からの飽和攻撃を可能とする、十分な射程(750~1,000km)や高速データリンク能力をもたせることができれば、さらに良い。

第二に検討すべきは、中国沿岸に位置する一部の航空基地を一定期間無力化するための弾道ミサイルないし極超音速滑空ミサイルである。中国は移動式の地上発射型ミサイル戦力において圧倒的数的優位を築いており、これらを初期段階で無力化することはできない。しかし、彼らが東シナ海や台湾周辺で輸送艦や揚陸艦の安全を確保するには、ミサイル攻撃に続いて戦闘機を展開して、航空優勢を獲得し、そのうえで艦艇による海上支配や封鎖を確立する必要がある。逆にいえば、仮にミサイル攻撃で日米側に損害を与えることができても、中国側の航空作戦能力にも損害が出れば、彼らの軍事目標は達成できなくなる。

旅客機程度の速度でしか飛翔できない巡航ミサイルと異なり、中距離弾道ミサイルの速度は音速の9倍近く、通常弾頭であっても、滑走路やコンクリートで防護された格納庫、弾薬庫などをピンポイントで「狙撃」することができる。日米が中国の航空基地を攻撃しうる態勢をとっていれば、彼らの復旧作業に一定のリスクを与えることができるうえ、出撃中の戦闘機や爆撃機はより遠方の基地に戻ることを余儀なくされるから、結果的に東シナ海や台湾周辺での防空戦闘の効率を改善することにも繋がる。

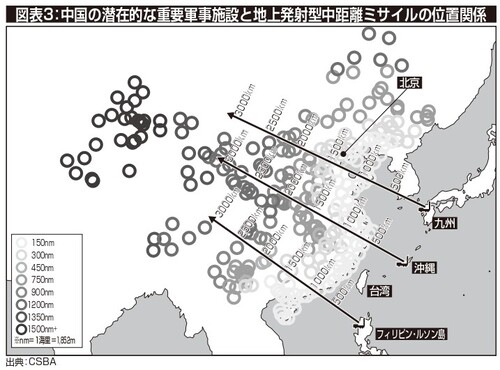

潜在的な目標となりうる中国の軍事施設・重要拠点5万箇所のうち、そのうち約70%は沿岸から400km地点以内に集中しているため、日本が保有すべき弾道ミサイルの射程は2,000km程度でも十分だろう(図表3)。射程2,000kmの準中距離弾道ミサイルであれば、九州にも配備した場合でも、中国沿岸から約1,000km以内に位置する基地を13分以内に攻撃することが可能となる。

これらの地上発射型ミサイルでは、中国の移動式中距離ミサイルを直接攻撃することは難しい。巡航ミサイルは速度が遅すぎ、弾道ミサイルでは命中精度が足りないからである。もし日本が移動式ミサイルを攻撃しうる態勢を構築しようとすれば、航空機による精密誘導攻撃が主となるが、それにはリアルタイムのISRや防空網の制圧など、多くの追加的能力が必要となる。そのためにかぎられた時間と予算を投じるのは得策ではないだろう。

しかし日本の防衛は、あくまで日米双方のもつアセットの総体による抑止力によって達成されるものだ。日米の計画立案レベルでの連携が深まれば、米軍の負担を減らすことができ、その分移動目標への攻撃など、より高度な任務に集中できるようになる。さらに、「米軍にさえ手を出さなければよい」と中国が日米(台)を分断(デカップリング)できると誤認するのを防ぎ、抑止力の強化にも貢献する。

抑止とは、軍事力のみによって達成されるものではない。危機に至るまでの緊張のエスカレーションの段階に日本社会が耐える能力、戦略的レジリエンスの強化も必要である。そこには「緊急事態」への法的・制度的準備も含まれるだろうし、民間防衛能力をあげることも含まれる。日本国民がパニックに陥り、社会システムが麻痺してしまうようであれば、それだけで中国側は低いコストで危機のエスカレーションを行なうことができる。

東アジア安定のための対話を主導せよ

目的は戦争を防ぐことである。そのためには、まずは力をもって力を均衡させる抑止を考える必要がある。しかし、双方が高度な軍事力を保ったまま緊張関係が続くのは、それ自体がリスクである。誰も望まない偶発戦争の危険を管理するために、中国とのあいだはもとより、台湾、韓国などを含めて、危機時のコミュニケーションの円滑化のためのメカニズムを考えるべきである。

また地域レベルにおいても、平和的紛争解決の原則を確認し、均衡に配慮しながら、軍備管理・軍縮の可能性を探ることも必要だ。そのためには、冷戦期欧州において1970年以降、さまざまなかたちで取り組まれてきた対話や信頼醸成、軍備管理・軍縮のフォーラムやレジームが参考になるかもしれない。東アジア地域で安定のための対話を行なうフォーラムは、日本が率先して形成していくべきである。

無論、このような取り組みは即効性があるものではない。しかし外交・安全保障とはしばしば、ほんの一瞬のために、何十年もの努力を積み重ねることでもある。

※無断転載禁止

本稿の英訳版”Thinking about Deterrence for Japan and Stability in Asia“も全文公開しております。

掲載号Voiceのご紹介

<2021年9月号総力特集「五輪後の本題」>

- 佐伯 啓思/「西洋近代」に未来は築けない

- 吉見 俊哉/東京が打破すべき成長主義の呪縛

- 高島 宗一郎/対症療法の政治から脱却を

- 原 丈人/日本国民の経済利益を守れ

- 清水 剛/「不確実性の時代」に生き残る企業

- 山本 昭宏/速度の現代民主主義と「怒り」

- ヨラム・ハゾニー/日本はリベラリズムと闘うべきだ

- 鈴木 康裕/日本は台湾を死守せよ

<2021年9月号特別企画「『新しい戦争』に備えよ」>

- ルイス・A・デルモン/「超絶知能」は人類を排除するか

- 安田 淳/「戦わずして勝つ」中国の知能化戦略

- 小泉 悠/ロシアが目論む「新型戦争」

- 山田 敏弘/爆撃を超えるサイバー攻撃の破壊力

目次はこちら

View more